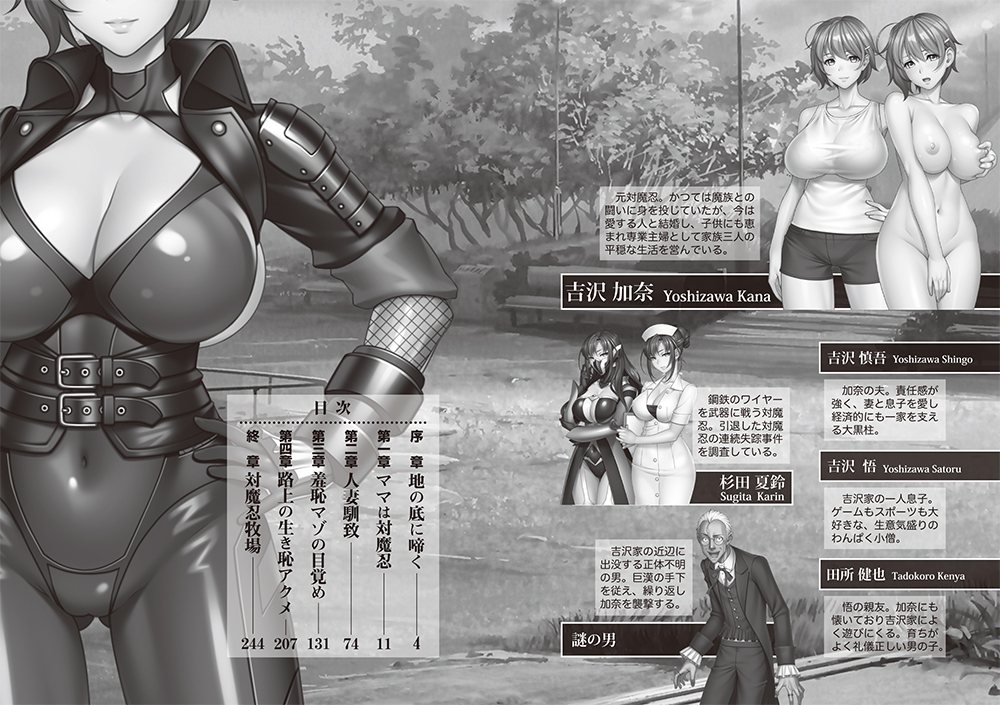

ママは対魔忍

2020年2月21日

ぷちぱら文庫

著:蝦沼ミナミ

画:さのとしひで

原作:Black Lilith

一般人として生きるということは、こんなにも難しいことだったのか、と思う。

対魔忍としての日々は、ある意味シンプルだった。加奈の仕事は本部から下された指令に従い、魔族の陰謀を阻むこと。人々の平穏を乱す悪を斬り捨てれば、また社会は十全に動き始めるのだと思っていた。

だが、自分が「被害者」になってみて初めてわかる。

一度乱れてしまった平穏を、再びもとの状態に戻すのに、どれほど胆力がいることか。

住宅街の公園で魔族が大暴れしたことを、完全に隠しおおせるわけもない。

だから警察に不審者情報を通報し、保護者会のSNSグループにも連絡を入れた。公園で暴れていた男がいたらしい、それに悟くんの家のママが関わっていたらしい、健也くんも巻き込まれて病院沙汰になったらしい……なんてあとから噂になるよりは、自分から名乗り出たほうがずっといい。

田所家の母親にも、詳しい事情説明をしなくてはならないだろう。

しかも魔族や対魔忍、健也の精通のことを伏せた、上手な作り話をでっちあげながら、だ。その面倒さを考えると、今から頭が痛くなる。

それになにより、さしあたっての大問題がある。

夏休みに入ってから、健也は毎日のように吉沢家へ遊びに来ている。

今日も来るつもりなのだろうか。だとすれば、どんな顔をして彼に会えばいいのだろうか。「このことは絶対にナイショ」──その約束を、彼は本当に守ってくれるのだろうか。あの年頃の少年相手の内緒話なんて、あてになるはずもない。そんなことは、一児の母である加奈が誰よりもよく知っている。だとしたら、改めて念を押しておくべきだろうか。それとも昨晩のことは忘れたふりをして、なにもなかったかのようにそらとぼけていればいいのだろうか──?

「ねえママ。パパとケンカした?」

と、そんな加奈に悟が声をかけてくる。

「してないわよ。どうして?」

「だって、昨日からずっと様子がヘンだったし」

「余計なこと気にしなくていいの。今、ママ忙しいから、一人でゲームでもしててね?」

「えっ、いいの!?」

それを聴いた悟が、目を輝かせながら二階の子供部屋に駆け上がってゆく。

夏休み中は、その日のぶんの勉強が終わるまでゲーム禁止──というのが家庭内ルールだが、今日ばかりは気がかりなことが多すぎて、「いいお母さん」でいる自信がない。息子の相手をゲーム機に任せて水仕事をしていると、ほどなく玄関のチャイムが鳴った。

きっと健也だ。

どんな態度を取るのが正解なのか、自分でもまだわからない。

だから、でたとこ勝負で行くしかない。現役時代、魔族の本拠地に乗り込んだときのような気持ちで玄関へと向かう──。

「お、おばさんっ……!」

そこに立っていたのは、よく見慣れた顔。

だが健也は、今までみたことのない表情でこちらを見上げていた。顔を真っ赤にして、今にも泣き出しそうに眉根を寄せて、熱に浮かされたように視線を泳がせて。足取りも頼りなく、身体の前にぶら下げたショルダーバッグで、股間のあたりを隠している。

「ど、どうしたの!? まさか……もしかして、また……!」

加奈の言葉に、健也がブンブンと頭を振ってうなずいた。

「また、おちんちんが大きくなって……でも、どうしようもなくて、苦しくて……」

見上げる目が、涙で潤んでいる。

だけど昨日と違うのは、その瞳に縋るような光が宿っていることだ。悟くんのママは、この病気の治し方を知っている──と。

「と、とにかく、中に入って」

ひどく落ち着かない様子の健也をリビングに招き入れる。

彼は歩くのも、靴を脱ぐのももどかしいといった様子だった。生まれたての小ヤギのような足取りで、ヨタヨタと加奈のあとをついてくる。

「今のチャイム、お客さん? 健也が遊びに来たの?」

ふと、廊下のほうから足音が聞こえた。とっさに息を呑み、健也の頭を押さえてソファの陰に押し込む。

「……ううん。郵便屋さんよ?」

今の健也を、人目に触れさせるわけにはいかない──。

そう思った瞬間、身体が勝手に動いたのだ。廊下とリビングを隔てるガラス戸の向こうに、悟のシルエットがちらついている。

「ふーん。あいつ、今日は遅いな」

「そうね……健也くんが来たら、教えてあげるわ」

言いながら、足下に視線を送る。健也は加奈の脚にまとわりつくようにしてソファの陰へと身を隠し──。

「…………!?」

ふと、ふくらはぎに違和感を覚える。

健也が剥き出しのペニスを、加奈の脚にこすりつけているのだ。ズボンに収まりきらない巨根がふくらはぎにペトリと張り付き、カウパーまみれの亀頭が肌の上をぬらぬらと滑っている。

「ママ、どうかしたの?」

「う、ううん……なんでもないわ」

ガラガラと音をたててガラス戸が開いた。

ソファの陰に隠れた健也は、悟の場所からは見えていないはずだ。ふくらはぎを濡らす汚辱感に耐えながら、できるだけ平気な顔を造って答える。

「ねえ、冷蔵庫のジュース飲んでいい?」

「ええ、いいけど……」

「口が開いてる古いほうから順番に、でしょ? わかってるよ。ママ、いっつも同じこと言うんだから」

うるさそうに聞き流しながら、悟がリビングに入ってくる。

足下には、ペニスを剥き出しのまま朦朧とする健也。あとほんの数歩で、彼の姿が悟の目に触れてしまう──!

「そんなことより、わかってるんでしょうね。朝からゲームしてたんだから、今日のぶんの勉強は……!」

「わ、わかってるよ。あとで、ちゃんとやるってば!」

にわかに声を荒らげると、悟は肩をすくめてリビングから逃げ出した。小さな足音がキッチンに向かい、冷蔵庫を開け、オレンジジュースの紙パックを手に、また二階の子供部屋へと戻ってゆく。

「よかった……」

そこでようやく、加奈は安堵の息を吐いた。

悟に悪いことをした。いきなり声を荒らげるなんて、親として理不尽だと思う。

だけど、ほかに方法を思いつかなかった。すぐ足下では、ペニスを剥き出しにした健也が、コアラの仔のように加奈の脚に抱きついている。そんな姿を目にしたら、幼い健也だって、ただならぬ事態に気付いてしまうだろう。

いったいいつから勃起ペニスを持て余していたのだろうか、蒸れた牡臭さがツンと加奈の鼻を刺す。両腕で加奈の太ももを抱き、両脚で加奈のすねを挟み、カクカクと腰を振ってペニスをこすりつける様子は、盛った仔犬さながらだった。

「健也くん、やめて! だめよ……!」

その身体を強引に引き剥がすと、健也が泣きそうな目で見上げてくる。まるで大好きなオモチャを、理不尽に取り上げられてしまった幼子のように。

「な、なんでっ……!? こうやってると、おちんちん、楽になるのにっ……」

「だめなの……。女の人の身体に、こんなことをするなんて……」

その表情が、加奈を揺るがせるのだ。

健気さといじらしさは、幼子が社会で生き残るための武器だ。

今、自分がどんなに苦しいのか、どんなに切ないのか、あどけない顔を歪ませながら訴える健也。その姿を見ていると、心の中に罪悪感が生じてしまう。まるで今すぐ彼の苦しみをなくしてあげられない、自分に非があるかのように。

「おばさんが辛いのを治してあげる。ここに座って?」

実際、非はあるのだろう。

もし自分が対魔忍でなかったら、健也が事件に巻き込まれることもなかった──。

その負い目が、加奈の心を縛るのだ。

だから、とにかく彼を落ち着かせなくてはならない。

ソファに腰を下ろし、健也もその膝に座らせる。

小さな肩。頼りない手足。助けを乞うような弱々しい表情。小さく頼りない身体が、加奈の庇護本能を刺激する。

だが裏腹に、彼の股間でそびえているのは、女たるものを怯まずにはいさせない剛根だ。

車内でも、バスルームでも、ただその大きさに圧倒されるばかりだった。

だが明るい昼の光の中で目にするそれは、思っていたよりもなお猛々しい。

亀頭は大粒の杏ほどもあり、その下部では、ぷりぷりと張り詰めて弾力のありそうな肉厚の笠が拡がっている。五百ミリのペットボトルほどもありそうな肉竿は、まるで芋虫のような異物さだった。よく見ればずんぐりと中太で、竿の半ばがひときわ太くなっている。その下にぶら下がる陰嚢もずっしりと重たそうで、よほどの精力を予感させる。昨夜、加奈を溺れかけさせた大量射精を思い出し、思わずコクリと喉を詰まらせる。

それはまさしく、女を屈服させるための形状だ。牡の暴力性をそのまま具現化したような威容に、背骨がブルッと震えた。

「おばさん……?」

存在そのものが性暴力というほかないペニスをさらけ出しながら、健也がいじらしい目で訴えてくる。

加奈の母性が、彼を助けたいと言っている。

加奈の牝性が、このペニスに恐怖感を覚えている。

相反する気持ちに翻弄されながら、加奈は彼のペニスに手を伸ばした。

「く、んんっ!」

「痛い?」

「平気、です……」

健也が目を伏せながら、チラリと横目を送ってくる。

「じゃなくて、あの……おばさんにさわってもらうと、痛いのなくなる。すごく……ほっとする感じ……」

もどかしさを持て余したかのように、健也は首をすくめ、しきりに肩とほっぺたを擦りあわせた。彼が息をあえがせるのと同期しているかのように、鈴口もパクパクとあえいで、透明なカウパーを吐き出している。

加奈はゆっくりと、指を上下させはじめた。

考えることはいくつもある。大人として。同じ学校の保護者として。元対魔忍として。

だがまずは、彼を落ち着かせなくてはならない。だから桁外れの剛棒を握り、何度も右手を上下させる。

「あっ、あっ……これ……昨日と、同じっ……!」

硬竿の根元に指を沿え、しゅるっ、と扱き上げる。

健也の巨根は中央あたりがずんぐりと膨らんでおり、右手で作ったCの字がほどけてしまいそうになる。

それでも繰り返し扱き続けると、健也の表情がとろけ、苦悶から陶酔へと変化してゆく。

頬を赤らめ、両目を潤ませ、薄い唇を開いて息をあえがせる健也。その手があてどなくさまよい、コツン、と加奈の乳房に触れた。

「…………!」

タンクトップ越しの乳房に手の甲を触れさせながら、じっと固まる健也。

女の人の身体に、あんなことをしちゃダメ──。

さっき叱られたのを気にしているのだろう。媚薬に侵され性本能を狂わされていても、今なお彼は、素直で生真面目ないい子のままなのだ。

「おっぱい、興味あるの?」

「…………」

返事はない。

かわりに、灼くような視線が胸のふくらみを突き刺してくる。

ため息ふたつぶんの逡巡ののち、加奈はタンクトップをたくし上げた。

「あっ……!」

彼の視線が熱量を増し、淡桃色の乳頭を貫いた。

思わず身震いして、小玉メロンほどもありそうな、半球型の乳肉がブルンと震える。

「おばさんの、おっぱい……きれい……」

ほううっ、と健也が長い息を吐く。

その熱さに敏感な乳肌を撫でられ、加奈は大きく身じろぎした。再び乳房がブルンと揺れ──その先端突起が描くピンク色の軌跡を追うように、健也の目も左右に揺れる。

「大丈夫。すぐ、楽にしてあげるわ……」

言いながら、指のリズムを速める。

彼の快感が増しているのがわかる。

ペニスが、手の中で暴れるのだ。ビクン、ビクン、と跳ねまわるそれを、手のひらで押さえ込みながら、なお激しく扱きたてる。

「はっ……あっ……あっ……うぁっ……!」

そのリズムにあわせて、克也の背中もまた、ビクン、ビクン、と跳ねる。

まるで彼の小柄な肉体全部が、一本のペニスになってしまったかのように。彼の両脚が、絶頂間際の睾丸さながらにヒクつく。背骨が肉竿のように反り返る。紅潮した顔面は亀頭そのままのピンク色に染まり、パクパクとあえぐ口からは熱い吐息を先走らせる。

「なにか……また……出るっ……あ、あぁ、き、気持ち、いいっ……?」

健也の膝が暴れ、カクカクと空中を蹴る。

射精が近いのだろう──そのことを察して、指の動きを速める。

親指と人差し指の輪で亀頭を締め付け、小刻みに上下に扱く。

敏感な肉笠を、何度も捲り、捲り、捲り、捲り返す。くりゅん、と加奈の指がカリ裏を擦るたび、健也が激しく身悶える。

「気持ち……いいっ……おばさん、好きっ……!」

健也があえぎながら身をよじる。

「ん、んうっ……!?」

次の瞬間、小さな唇が加奈のそれに吸いついていた。

両手で加奈の頭を抱き、焦がれるように激しいキスを繰り返す健也。突然の行為に困惑しながらも、その小さな身体を突っぱねることもできず──。

「ん、う、あぁ……また……なんか……出ちゃうよぉっ!」

手の中のペニスがビクビクと暴れる。

太幹の内側を走る尿道を、ドロドロと濃厚な液体が駆け上がってゆく。鈴口から粘性の噴水があがり、リビングルームに白濁したアーチを描きながら、フロアカーペットに液染みを作ってゆく。

「あっ……あぁ、あぁ、あぁ……う、あぁああっ……」

何度となくペニスが脈動し、身体が跳ねまわり──ようやく欲望のすべてを吐き出し終えると、健也はがっくりと身体を投げ出した。

巨大すぎるペニスがもたらす巨大すぎる快感に、体力を根こそぎ奪われて脱力する小さな身体。加奈の手の中ではやわらかくなった肉ホースがでろりと垂れ下がり──その凶悪さとは裏腹に、健也は頬を紅潮させながら、安らいだ様子で荒い呼吸を繰り返していた。

この続きは、2月28日発売のぷちぱら文庫『ママは対魔忍』でお楽しみください!!

(C)MINAMI EBINUMA/Lilith

対魔忍としての日々は、ある意味シンプルだった。加奈の仕事は本部から下された指令に従い、魔族の陰謀を阻むこと。人々の平穏を乱す悪を斬り捨てれば、また社会は十全に動き始めるのだと思っていた。

だが、自分が「被害者」になってみて初めてわかる。

一度乱れてしまった平穏を、再びもとの状態に戻すのに、どれほど胆力がいることか。

住宅街の公園で魔族が大暴れしたことを、完全に隠しおおせるわけもない。

だから警察に不審者情報を通報し、保護者会のSNSグループにも連絡を入れた。公園で暴れていた男がいたらしい、それに悟くんの家のママが関わっていたらしい、健也くんも巻き込まれて病院沙汰になったらしい……なんてあとから噂になるよりは、自分から名乗り出たほうがずっといい。

田所家の母親にも、詳しい事情説明をしなくてはならないだろう。

しかも魔族や対魔忍、健也の精通のことを伏せた、上手な作り話をでっちあげながら、だ。その面倒さを考えると、今から頭が痛くなる。

それになにより、さしあたっての大問題がある。

夏休みに入ってから、健也は毎日のように吉沢家へ遊びに来ている。

今日も来るつもりなのだろうか。だとすれば、どんな顔をして彼に会えばいいのだろうか。「このことは絶対にナイショ」──その約束を、彼は本当に守ってくれるのだろうか。あの年頃の少年相手の内緒話なんて、あてになるはずもない。そんなことは、一児の母である加奈が誰よりもよく知っている。だとしたら、改めて念を押しておくべきだろうか。それとも昨晩のことは忘れたふりをして、なにもなかったかのようにそらとぼけていればいいのだろうか──?

「ねえママ。パパとケンカした?」

と、そんな加奈に悟が声をかけてくる。

「してないわよ。どうして?」

「だって、昨日からずっと様子がヘンだったし」

「余計なこと気にしなくていいの。今、ママ忙しいから、一人でゲームでもしててね?」

「えっ、いいの!?」

それを聴いた悟が、目を輝かせながら二階の子供部屋に駆け上がってゆく。

夏休み中は、その日のぶんの勉強が終わるまでゲーム禁止──というのが家庭内ルールだが、今日ばかりは気がかりなことが多すぎて、「いいお母さん」でいる自信がない。息子の相手をゲーム機に任せて水仕事をしていると、ほどなく玄関のチャイムが鳴った。

きっと健也だ。

どんな態度を取るのが正解なのか、自分でもまだわからない。

だから、でたとこ勝負で行くしかない。現役時代、魔族の本拠地に乗り込んだときのような気持ちで玄関へと向かう──。

「お、おばさんっ……!」

そこに立っていたのは、よく見慣れた顔。

だが健也は、今までみたことのない表情でこちらを見上げていた。顔を真っ赤にして、今にも泣き出しそうに眉根を寄せて、熱に浮かされたように視線を泳がせて。足取りも頼りなく、身体の前にぶら下げたショルダーバッグで、股間のあたりを隠している。

「ど、どうしたの!? まさか……もしかして、また……!」

加奈の言葉に、健也がブンブンと頭を振ってうなずいた。

「また、おちんちんが大きくなって……でも、どうしようもなくて、苦しくて……」

見上げる目が、涙で潤んでいる。

だけど昨日と違うのは、その瞳に縋るような光が宿っていることだ。悟くんのママは、この病気の治し方を知っている──と。

「と、とにかく、中に入って」

ひどく落ち着かない様子の健也をリビングに招き入れる。

彼は歩くのも、靴を脱ぐのももどかしいといった様子だった。生まれたての小ヤギのような足取りで、ヨタヨタと加奈のあとをついてくる。

「今のチャイム、お客さん? 健也が遊びに来たの?」

ふと、廊下のほうから足音が聞こえた。とっさに息を呑み、健也の頭を押さえてソファの陰に押し込む。

「……ううん。郵便屋さんよ?」

今の健也を、人目に触れさせるわけにはいかない──。

そう思った瞬間、身体が勝手に動いたのだ。廊下とリビングを隔てるガラス戸の向こうに、悟のシルエットがちらついている。

「ふーん。あいつ、今日は遅いな」

「そうね……健也くんが来たら、教えてあげるわ」

言いながら、足下に視線を送る。健也は加奈の脚にまとわりつくようにしてソファの陰へと身を隠し──。

「…………!?」

ふと、ふくらはぎに違和感を覚える。

健也が剥き出しのペニスを、加奈の脚にこすりつけているのだ。ズボンに収まりきらない巨根がふくらはぎにペトリと張り付き、カウパーまみれの亀頭が肌の上をぬらぬらと滑っている。

「ママ、どうかしたの?」

「う、ううん……なんでもないわ」

ガラガラと音をたててガラス戸が開いた。

ソファの陰に隠れた健也は、悟の場所からは見えていないはずだ。ふくらはぎを濡らす汚辱感に耐えながら、できるだけ平気な顔を造って答える。

「ねえ、冷蔵庫のジュース飲んでいい?」

「ええ、いいけど……」

「口が開いてる古いほうから順番に、でしょ? わかってるよ。ママ、いっつも同じこと言うんだから」

うるさそうに聞き流しながら、悟がリビングに入ってくる。

足下には、ペニスを剥き出しのまま朦朧とする健也。あとほんの数歩で、彼の姿が悟の目に触れてしまう──!

「そんなことより、わかってるんでしょうね。朝からゲームしてたんだから、今日のぶんの勉強は……!」

「わ、わかってるよ。あとで、ちゃんとやるってば!」

にわかに声を荒らげると、悟は肩をすくめてリビングから逃げ出した。小さな足音がキッチンに向かい、冷蔵庫を開け、オレンジジュースの紙パックを手に、また二階の子供部屋へと戻ってゆく。

「よかった……」

そこでようやく、加奈は安堵の息を吐いた。

悟に悪いことをした。いきなり声を荒らげるなんて、親として理不尽だと思う。

だけど、ほかに方法を思いつかなかった。すぐ足下では、ペニスを剥き出しにした健也が、コアラの仔のように加奈の脚に抱きついている。そんな姿を目にしたら、幼い健也だって、ただならぬ事態に気付いてしまうだろう。

いったいいつから勃起ペニスを持て余していたのだろうか、蒸れた牡臭さがツンと加奈の鼻を刺す。両腕で加奈の太ももを抱き、両脚で加奈のすねを挟み、カクカクと腰を振ってペニスをこすりつける様子は、盛った仔犬さながらだった。

「健也くん、やめて! だめよ……!」

その身体を強引に引き剥がすと、健也が泣きそうな目で見上げてくる。まるで大好きなオモチャを、理不尽に取り上げられてしまった幼子のように。

「な、なんでっ……!? こうやってると、おちんちん、楽になるのにっ……」

「だめなの……。女の人の身体に、こんなことをするなんて……」

その表情が、加奈を揺るがせるのだ。

健気さといじらしさは、幼子が社会で生き残るための武器だ。

今、自分がどんなに苦しいのか、どんなに切ないのか、あどけない顔を歪ませながら訴える健也。その姿を見ていると、心の中に罪悪感が生じてしまう。まるで今すぐ彼の苦しみをなくしてあげられない、自分に非があるかのように。

「おばさんが辛いのを治してあげる。ここに座って?」

実際、非はあるのだろう。

もし自分が対魔忍でなかったら、健也が事件に巻き込まれることもなかった──。

その負い目が、加奈の心を縛るのだ。

だから、とにかく彼を落ち着かせなくてはならない。

ソファに腰を下ろし、健也もその膝に座らせる。

小さな肩。頼りない手足。助けを乞うような弱々しい表情。小さく頼りない身体が、加奈の庇護本能を刺激する。

だが裏腹に、彼の股間でそびえているのは、女たるものを怯まずにはいさせない剛根だ。

車内でも、バスルームでも、ただその大きさに圧倒されるばかりだった。

だが明るい昼の光の中で目にするそれは、思っていたよりもなお猛々しい。

亀頭は大粒の杏ほどもあり、その下部では、ぷりぷりと張り詰めて弾力のありそうな肉厚の笠が拡がっている。五百ミリのペットボトルほどもありそうな肉竿は、まるで芋虫のような異物さだった。よく見ればずんぐりと中太で、竿の半ばがひときわ太くなっている。その下にぶら下がる陰嚢もずっしりと重たそうで、よほどの精力を予感させる。昨夜、加奈を溺れかけさせた大量射精を思い出し、思わずコクリと喉を詰まらせる。

それはまさしく、女を屈服させるための形状だ。牡の暴力性をそのまま具現化したような威容に、背骨がブルッと震えた。

「おばさん……?」

存在そのものが性暴力というほかないペニスをさらけ出しながら、健也がいじらしい目で訴えてくる。

加奈の母性が、彼を助けたいと言っている。

加奈の牝性が、このペニスに恐怖感を覚えている。

相反する気持ちに翻弄されながら、加奈は彼のペニスに手を伸ばした。

「く、んんっ!」

「痛い?」

「平気、です……」

健也が目を伏せながら、チラリと横目を送ってくる。

「じゃなくて、あの……おばさんにさわってもらうと、痛いのなくなる。すごく……ほっとする感じ……」

もどかしさを持て余したかのように、健也は首をすくめ、しきりに肩とほっぺたを擦りあわせた。彼が息をあえがせるのと同期しているかのように、鈴口もパクパクとあえいで、透明なカウパーを吐き出している。

加奈はゆっくりと、指を上下させはじめた。

考えることはいくつもある。大人として。同じ学校の保護者として。元対魔忍として。

だがまずは、彼を落ち着かせなくてはならない。だから桁外れの剛棒を握り、何度も右手を上下させる。

「あっ、あっ……これ……昨日と、同じっ……!」

硬竿の根元に指を沿え、しゅるっ、と扱き上げる。

健也の巨根は中央あたりがずんぐりと膨らんでおり、右手で作ったCの字がほどけてしまいそうになる。

それでも繰り返し扱き続けると、健也の表情がとろけ、苦悶から陶酔へと変化してゆく。

頬を赤らめ、両目を潤ませ、薄い唇を開いて息をあえがせる健也。その手があてどなくさまよい、コツン、と加奈の乳房に触れた。

「…………!」

タンクトップ越しの乳房に手の甲を触れさせながら、じっと固まる健也。

女の人の身体に、あんなことをしちゃダメ──。

さっき叱られたのを気にしているのだろう。媚薬に侵され性本能を狂わされていても、今なお彼は、素直で生真面目ないい子のままなのだ。

「おっぱい、興味あるの?」

「…………」

返事はない。

かわりに、灼くような視線が胸のふくらみを突き刺してくる。

ため息ふたつぶんの逡巡ののち、加奈はタンクトップをたくし上げた。

「あっ……!」

彼の視線が熱量を増し、淡桃色の乳頭を貫いた。

思わず身震いして、小玉メロンほどもありそうな、半球型の乳肉がブルンと震える。

「おばさんの、おっぱい……きれい……」

ほううっ、と健也が長い息を吐く。

その熱さに敏感な乳肌を撫でられ、加奈は大きく身じろぎした。再び乳房がブルンと揺れ──その先端突起が描くピンク色の軌跡を追うように、健也の目も左右に揺れる。

「大丈夫。すぐ、楽にしてあげるわ……」

言いながら、指のリズムを速める。

彼の快感が増しているのがわかる。

ペニスが、手の中で暴れるのだ。ビクン、ビクン、と跳ねまわるそれを、手のひらで押さえ込みながら、なお激しく扱きたてる。

「はっ……あっ……あっ……うぁっ……!」

そのリズムにあわせて、克也の背中もまた、ビクン、ビクン、と跳ねる。

まるで彼の小柄な肉体全部が、一本のペニスになってしまったかのように。彼の両脚が、絶頂間際の睾丸さながらにヒクつく。背骨が肉竿のように反り返る。紅潮した顔面は亀頭そのままのピンク色に染まり、パクパクとあえぐ口からは熱い吐息を先走らせる。

「なにか……また……出るっ……あ、あぁ、き、気持ち、いいっ……?」

健也の膝が暴れ、カクカクと空中を蹴る。

射精が近いのだろう──そのことを察して、指の動きを速める。

親指と人差し指の輪で亀頭を締め付け、小刻みに上下に扱く。

敏感な肉笠を、何度も捲り、捲り、捲り、捲り返す。くりゅん、と加奈の指がカリ裏を擦るたび、健也が激しく身悶える。

「気持ち……いいっ……おばさん、好きっ……!」

健也があえぎながら身をよじる。

「ん、んうっ……!?」

次の瞬間、小さな唇が加奈のそれに吸いついていた。

両手で加奈の頭を抱き、焦がれるように激しいキスを繰り返す健也。突然の行為に困惑しながらも、その小さな身体を突っぱねることもできず──。

「ん、う、あぁ……また……なんか……出ちゃうよぉっ!」

手の中のペニスがビクビクと暴れる。

太幹の内側を走る尿道を、ドロドロと濃厚な液体が駆け上がってゆく。鈴口から粘性の噴水があがり、リビングルームに白濁したアーチを描きながら、フロアカーペットに液染みを作ってゆく。

「あっ……あぁ、あぁ、あぁ……う、あぁああっ……」

何度となくペニスが脈動し、身体が跳ねまわり──ようやく欲望のすべてを吐き出し終えると、健也はがっくりと身体を投げ出した。

巨大すぎるペニスがもたらす巨大すぎる快感に、体力を根こそぎ奪われて脱力する小さな身体。加奈の手の中ではやわらかくなった肉ホースがでろりと垂れ下がり──その凶悪さとは裏腹に、健也は頬を紅潮させながら、安らいだ様子で荒い呼吸を繰り返していた。

この続きは、2月28日発売のぷちぱら文庫『ママは対魔忍』でお楽しみください!!

(C)MINAMI EBINUMA/Lilith