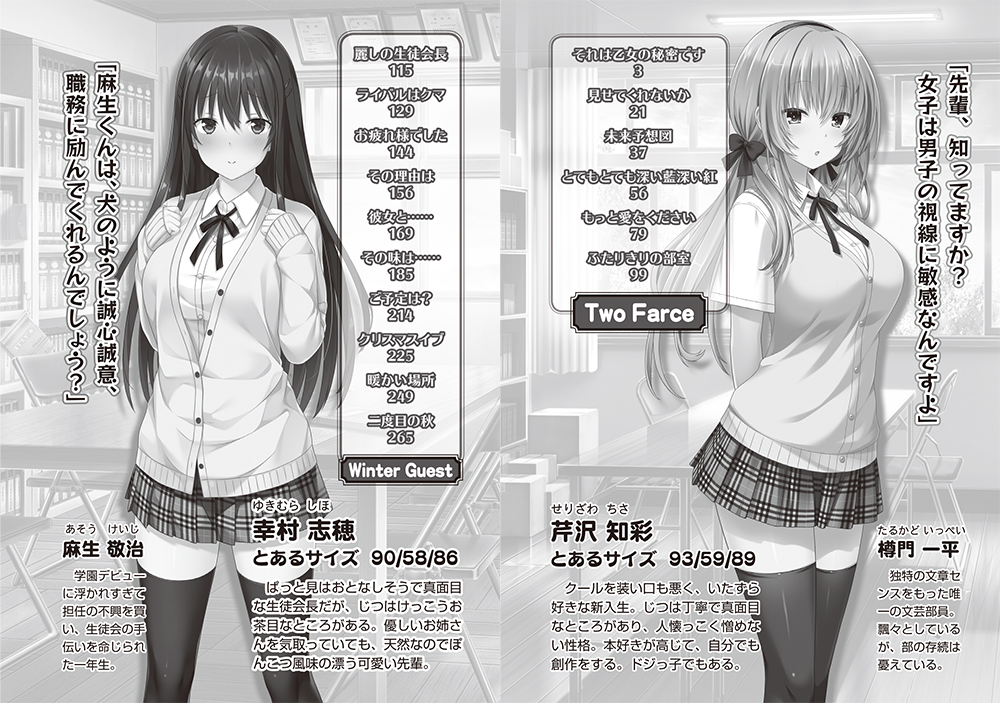

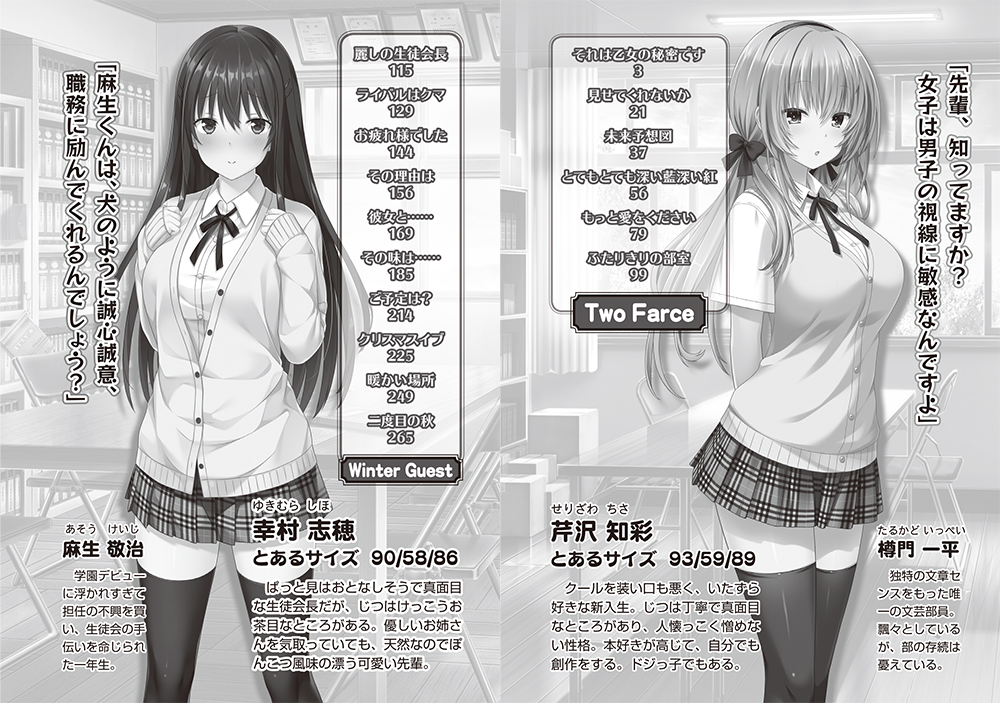

となりに彼女のいる幸せ

~幸福の二乗~

2019年2月15日

ぷちぱら文庫

著:雑賀匡

画:ねこにゃん

原作:プレカノ

2月26日発売のぷちぱら文庫『となりに彼女のいる幸せ ~幸福の二乗~』のお試し版です!

作品情報はこちら

『Two Farce』原作ページはこちら

『Winter Guest』原作ページはこちら

ふたりだけの時間だから

トクベツなこと、しませんか…?

人気PCゲームのシリーズ2作品を、ぎゅぎゅっと凝縮して1冊に詰め込んだボリュームたっぷり幸せいっぱいのノベライズが完成しました!

作品情報はこちら

『Two Farce』原作ページはこちら

『Winter Guest』原作ページはこちら

ふたりだけの時間だから

トクベツなこと、しませんか…?

人気PCゲームのシリーズ2作品を、ぎゅぎゅっと凝縮して1冊に詰め込んだボリュームたっぷり幸せいっぱいのノベライズが完成しました!

『Two Farce』

学園が夏休みに入って数日。

梅雨が明けた空はとても青く、深い藍色のように見える。

家にいると店の手伝いをさせられるため、休みであるにも拘わらず学園に来ていた一平は、屋上入り口付近の壁際にビニールシートで日除けを作り、そこから見える「山」についての文章を、たらたらとノートに書き殴っていた。

それは包容力 それは気分屋

時に優しく温かく 時に険しく厳しく

霊験あらたかで雄大なそれは白雲に覆われ

恵みの雨を降らせる時 その姿を現す

そして麓へ澄んだ水を運ぶ

その山の頂の赤く染まる頃……

「せーんぱい!」

「うおっ!?」

いきなりシートが捲り上げられ、目の前に愛しい後輩の顔がアップで現れた。

「えへへ、こんなところに隠れてたんですね~」

「べつに隠れてたわけじゃない。暑いから日陰にいただけだ」

「そんな先輩に差し入れを持って来ましたよぉ」

「……んむっ!?」

差し入れという名のキス。唇の接触によるスキンシップを求められた一平は、突然のことに驚きはしたものの、応じるように自らも知彩の唇に触れていった。

告白時にされた不意打ちのキス以降、彼女とはすでに何度か唇を重ねていたが、まだ慣れないせいか、どうしてもぎこちなさが残っている。

我ながら下手くそなキスだと思いつつ、そっと唇を離すと──。

「えへへ、なに照れてるんですか先輩」

知彩はからかうように囁いてきたが、自身も照れたように顔を赤くしていた。

「ほっとけ、俺はいつも新鮮な気持ちなんだよ」

「ところで……それって富士山のことですか?」

一平の手元を覗き込んだ彼女は、小さく首を傾げてみせる。

さっきまで書き殴っていた「山」のことを訊いているようだ。休憩といった雰囲気を出しながら、一平はさりげなくノートを閉じた。

「山は遠くにありて、その存在感を増す、みたいな感じだ」

「でも意味がおかしくないですか? 雨が降るときに山が見えるって」

「あー、それはだなぁ……えっと」

一平が返答に困って言葉を濁すと、知彩はクスクスと面白そうに笑いながら、寄り添うように隣に座って腕を絡めてきた。

「先輩、知ってますか? 女子は男子の視線に敏感なんですよ」

「……らしいな」

敏感だと指摘された直後だというのに、一平の視線はどうしても腕に密着している彼女の膨らみへと向いてしまう。

「芹沢、そんなにくっついて暑くないのか?」

「私は常に先輩を肌で感じたいと思ってるんです」

「大胆な発言だな」

「大胆なのは、若さと女子の特権です」

「……俺はちょっと暑いし、動きにくいんだけどな」

「暑くたっていいじゃないですかぁ。今日はずっとくっついていたいです。先輩も、私をギュ~ってしていいんですよぉ?」

可愛い口調で囁かれ、よけいに腕へと神経が集中してしまう。

「芹沢。男ってのはな……ときとして我慢の生き物になるんだよ」

「我慢って、一体なにを我慢してるんです? ベタベタするの嫌いでした? それとも私のこと、もう飽きちゃいましたか?」

「そんなことあるわけないだろう。心の平穏を乱さないように、だよ」

ほんの少しだけ本心を口にしてみた。

これで腕の力を緩めてくれればと期待したのだが──。

「ふふ、私はこうやって胸をギュッと押さえると、すごく安心するんです」

彼女は笑みを浮かべ、さらに強く胸を押しつけてきた。腕に感じていた柔らかさが増し、わずかに身動ぎするだけで、ふわふわとした感触が伝わってくる。

「ねえ、先輩? さっきの山って……実は私の、これのことですよね?」

「勘違いするなよ。おまえは雄大じゃなくて、ちょっと可愛いだけだからな?」

「えへへ」

はにかむように笑う彼女の可愛さは、やはりちょっとだけではない。

「……我慢できなくなってきた。俺もギュッてしていいか?」

「もちろんですよ。私たちつき合ってるんですから」

そう言って腕を放した知彩を、一平は正面から抱きしめた。

「きゃっ!? 先輩、大胆……んんっ、ん……んむ……」

すっぽりと腕の中に収まってしまう小さな身体を愛おしみながら、さっきよりも深く、長く、互いの唇を重ね合わせていく。

「あむ……はぁ……あは……んんっ!」

舌を差し込むキスに、知彩がビクッと身体を震わせながら反応した。

けれど、一平が欲望を隠すことなく続けると、まるでそれをすべて受け止めるという意思表示のように、自らもおずおずと舌を絡めてくる。

その弾力のある舌を吸い上げながら、一平は初めて彼女の胸に触れていった。

「んあっ……あんっ、せんぱい……」

服の上からでも、柔らかさと大きさがはっきりと分かる。

女の子の胸はこんなにも心地よく、こんなにも心が躍るものだと初めて知った。ずっと触れていたいという気持ちになってしまう。

「も、もっと強くしても……いいですよ?」

「安心するんだっけ? それとも気持ちいいとか」

「両方です。先輩に触られてるってだけで、んっ……幸せで、気持ちいいんです」

甘い言葉での誘惑に耐えきれず、一平は知彩の胸を思いきり掴んで揉みまわした。

手のひらに伝わってくる心地のよい感触。彼女は触れられるだけで幸せだと言ったが、触れている一平もこの上ない幸せを感じた。

できることなら直接触りたい。

本来の姿を直視したいという願望も湧き上がってくる。

その想いを抑えられなくなった一平は、さらに強く知彩を抱きしめると、はち切れんばかりの双丘に顔を埋めていった。

頬に当たる感触を堪能しながら、彼女の匂いを鼻腔いっぱいに吸い込んでいく。

甘い匂いが一平の脳をさらに麻痺させた。

「んんっ……先輩……」

「……どうした?」

「私の腰に、なにか当たってるんですけど……」

「すまん、疑いようもなくアレだ」

すでに下半身は欲望を全開にしてしまっている。こればかりは抑えようがない。

「我慢できなくなってるから……もっと先に進めていいか?」

「はい。私、先輩だったら、受け入れます」

耳元で囁かれた彼女の言葉に、ますます下半身が反応していく。

「おまえって男をダメにするタイプだよな」

「……褒め言葉ですか?」

「ああ、もうこらえきれないくらい大好きかも」

「私もです。あ、でも……ちょっと、その前にお願いがあるんですけど」

「なんだって聞くぞ」

「あの、心の準備もありますし……」

知彩は胸にすりつく一平を優しく引き剥がすと、頬を上気させながら囁くように言った。

「先に……先輩のアレ、見ておきたいんですけど」

「見たいのか?」

「はい。だって全部終わったら、その……いまの状態じゃなくなるんですよね?」

「まあ……な。そうかもしれないし、まだ硬いままかもしれない」

こんなにも興奮したのは初めてのことだ。どうなるかは終わってみないと分からないが、知彩は一平の言葉に小さく首を傾げてみせた。

「ちょっと聞いてたのと違うなぁ。出すと、その……しぼむって」

「それ、どこ情報だよ……うっ」

知彩が恐る恐るという感じで股間を撫で始めた。

下半身から込み上げてくるゾクリとした快感。思わず身体を震わせると、彼女はそんな一平の反応を見ながらニヤけた表情を浮かべた。

「仲のいいクラスメイトからの情報です」

「そうか。まあ……人によるし、その時々で違うかもしれん」

そう答えながらズボンのベルトに手をかけると、

「あ、私が脱がせてあげます」

積極的な態度をみせる知彩が、股間に顔を寄せながらファスナーを下ろし始めた。

一平も協力して下着をずらした途端。

「キャッ!?」

勢いよく飛び出した分身を見て、彼女は思わずという感じで悲鳴を上げた。

だが、好奇心を抑えきれないのだろう。ごくりと喉を鳴らしながらも、その視線は一平の分身に釘付けになったままだ。

「これを……私に挿れるんですか?」

「まあ、このまま続ければそうなるけど」

「見た目はもっとスマートなものだと思ってたんですけど、想像していたよりも凶器っぽいというか……それにすごく熱いですね」

知彩はそっと手を伸ばし、ゆっくりと一平のモノを握ってきた。いかにも拙い動きではあったが、軽く上下に擦るということまでしている。

どうすれば男が感じるのか、一応の知識は持っているようだ。

チラチラと一平の顔を覗き込んでいるのは、どこが感じるのかを探っているのだろう。

「へへ、先輩、気持ちいいですか?」

「ああ……すごく」

素直な感想を口にすると、彼女は嬉しそうな顔をした。

「舐めると、もっと気持ちいいんですよね?」

「そうらしいな」

「あれ? 違うんですか?」

「いや……確実に気持ちいいとは思うが、俺はまだそういうことをしたことがないからな。だから、なんとも言えない」

必死に冷静さを装っていたつもりだが、期待感が顔から滲み出してしまったらしい。

知彩はにんまりと笑いながら、分身を握る手にわずかに力を込めた。

「先輩、もしかして舐めて欲しいですか?」

「もちろん、してくれるなら……って、なんだか楽しそうだな」

「んふふ、楽しいですよ」

「うおっ!?」

大きく口を開いた彼女が、先端部分をぱっくりと口の中に含んだ。

最初は軽く舌で触れてくる程度だと思っていただけに、その感触は強烈すぎるほどで、一平は思わず情けない声を上げてしまった。

女の子に自分のモノを咥えてもらうだけでも、十分に衝撃的なのだ。

その上、いきなり唇と舌で愛撫され、そのぬめった温かさを感じると──瞬時のうちに、頭の中が真っ白になってしまう。

「んむっ……んんっ、んむぅ」

知彩はほとんど躊躇わず、初めて見る男のモノを熱心に愛撫し続けた。

最初こそわずかに歯が当たっていたけれど、一平の表情を見て察したらしく、すぐに滑らかで心地のよいフェラチオへと変化させていった。

「せ、芹沢……ちょっとうますぎないか?」

「んはぁ、本当ですか? 気持ちいいですか?」

「ああ、かなりいい」

「うまくできてるか不安だったんですよね。じゃあ、もっとしましょうか」

知彩は嬉しそうに微笑むと、上目遣いでチラチラと一平の顔を見上げ、恥じらいつつも玉の部分にまで手を伸ばしてくる。

「いや、ちょっと待ってくれ。俺もそろそろ、おまえの全部を味わいたい」

「え……味わう、ですか?」

「味わうっていうか、おまえと早く繋がりたいかなって」

欲望をはっきりと口にすると、彼女は少しだけ驚いたような顔をした。

「ここで……ですか?」

「うん。我慢できそうにない。でも、無理にとは言わないけど」

初めてはロマンティックな場所がいい──というのが一般的な女の子の願望だと聞いたことがある。それだけに無理強いをすることはできない。

だが、知彩はほとんど迷いをみせなかった。

「大丈夫です。つ、繋がりましょう……というか、私とでいいんですね?」

「ああ……おまえがいい」

「は、はいっ」

わずかに声を上擦らせながらも、彼女ははっきりと頷いてみせた。

この続きは、2月26日発売のぷちぱら文庫『となりに彼女のいる幸せ ~幸福の二乗~』でお楽しみください!!

(C)TASUKU SAIKA/PREKANO

『Winter Guest』

「どうぞ、俺の部屋です」

「まあ……意外と片付いているんですね」

最初はリビングへ通そうとしたのだが、志穂の強い要望で自室にくることになった。

彼女はまるで最初から決めていたかのように、まっすぐにベッドへ向かうと、楽しそうにしながらポフッと座った。

「私、男の子の部屋はもっと乱雑なものだと思っていたのですけど」

「それは人によると思いますよ?」

もっとも、敬治の部屋も普段はもう少し散らかっている。

こんなに早く志穂がくることになるとは思わなかったが、万が一ということを考えて、予め掃除をしておいたのである。

「そうですよね……あ、麻生くん」

ここに座れと言うかのように、彼女はベッドに座る自分の隣をポフポフと叩いた。

「……では、失礼します」

「ふふ、ニヤニヤして、どうしたんですか?」

もちろん先ほどの続きを期待しているのだが、志穂はそんな敬治の想いなどまるで気付かないかのように、物珍しそうに室内を見まわしている。

「ところで麻生くん」

「はい、なんですか?」

「私の写真とか飾ってないんですか?」

少し緊張しつつ応えた敬治に、彼女は意外なことを言ってきた。

そうきたか……と思わず苦笑してしまう。

「俺、会長の写真を持っていませんからね。飾りたくても飾れないんですよ」

「男の子は隠し撮りをしてでも、好きな女の子の写真を持ち歩くと聞いていましたが」

「まあ……そういう気持ちはありますけど、最近は女子にカメラを向けるだけでセクハラ扱いされますからね。隠し撮りなんかできませんよ」

「じゃあ、本当に私の写真を持っていないんですか?」

敬治の言葉に、志穂はショックを受けたような表情を浮かべ、ベッドの縁に座ったまま、ツツツと少し距離を取った。

「ちょ、会長!? 仕方ないじゃないですかぁ」

慌てて言いわけしようとした瞬間、彼女は再び距離を詰めて正面から見つめてくる。

「ふふ、もちろん冗談ですよ」

コロコロと変わる可愛い表情。

一緒に家に戻ってからというもの、ずっとリードを取られっぱなしあり、からかわれ、振りまわされてばかりだ。せめて自分から手を握るなりして、いい雰囲気を作らない限り、ここから先には進めない気がする。

決意した敬治はそろそろと手を伸ばし、そっと志穂の手に触れてみた。すると彼女は敬治の肩に頭を預け、腕を絡めてぴったりと身体を寄せてくる。

柔らかい感触と甘い香り。

「……こういうの、つまらないですか?」

「いえいえ、むしろ大歓迎です。会長とこうして触れ合えるのは……好きな人をこんな近くに感じられるのは、すごく幸せなことですよ」

「ふふ、そんなこと言っていいんですか?」

志穂は下から覗き込むように見つめてくる。

「私、好きな人にはものすごく依存するタイプですよ? ひとりっ子で、わがままで……おまけにやきもち焼きだから、浮気なんかされたらわんわん泣いちゃいますよ?」

「大丈夫ですよ。俺だっていつも会長のことばかり考えてますしね」

膝に置かれた彼女の手に指を絡ませ、ゆっくりと自分のほうへと引き寄せる。

「女のわがままを受け入れるのも男の甲斐性といいますし、嫉妬してくれるくらい俺のことが好きなんだと思えば、それはとても嬉しいことです」

「……本当ですかねー?」

「会長を裏切って泣かせるようなことはしないですから」

「でも、麻生くんはたくさんの女の子に告白をしてまわったんでしょう?」

「ぐっ……」

いまここでそれを言及されるとは思わなかった。

まあ、気にするのは当然だろう。けれど、ちょっと怒ったような志穂の顔は、やっぱりすごく可愛くて、責められている最中なのに頬が緩んでしまう。

「俺、会長と初めて会ったときから、それはもうずっと会長一筋なんです」

「過去の女はどうでもいいと?」

「そもそも俺はその全員にフられてますからね。会長こそ、こんなフられ男のミソっかすを好きでいてくれるんですか?」

「もう、好きとか嫌いとかを超えて、私はすでに麻生くん依存症ですよ」

志穂は頬を赤くしながら囁くように言う。

「会長、知ってますか。犬は主人を裏切らないんですよ。一度決めたらずっとご主人様が大好きで、それこそ一生忠誠を貫くんです」

「……麻生くん」

握った手にギュッと力が込められた。

同じように握り返すと、彼女は潤んだ瞳で敬治を見つめてくる。

「好き」

その一言で、ずっと抑えていたものが爆発した。

敬治は自ら志穂の唇を奪い、軽いキスを何度も繰り返していった。唇と唇を触れ合わせ、擦りつけるような感触を愉しむ。わずかに震える彼女の唇を軽く啄みながら舌を滑り込ませ、おずおずと伸ばされた舌に絡みつけていく。

「んむっ……んっ……」

苦しげな吐息が漏れると同時に、志穂が唐突に唇を離した。

「んはぁ……すみません、どうしても息が続かなくて……」

どうやら彼女は、キスの間ずっと息を止めていたようだ。

鼻で息をすればいいのでは──と不思議に思いながら問うと、彼女は少し恥ずかしそうに顔を俯かせながら呟く。

「私だって乙女なんですから、キスしてる最中に鼻息とか……」

「そんなの俺はべつに気にしませんよ。だって、そのほうがずっと長く会長と繋がってられるじゃないですか。鼻息も込みでキスしたいです」

「……うぅ、麻生くんは筋金入りの変態さんですね」

「鼻息ひとつで変態なんですか?」

「しりませんっ」

どうやら機嫌を損ねてしまったらしい。

志穂はぷいっと横を向いたが、身体はずっと密着させたままだ。彼女がもぞもぞと身動ぐたびに、下半身に血が集まっていくのを感じる。

「あ、あの……会長……俺」

「もう、仕方ないですね。麻生くんは」

わずかに苦笑した志穂は、一度ベッドから立ち上がると、くるりと背中を向けて敬治の脚の間にちょこんと座り込んできた。敬治の腕を取って自分の身体にまわし、すっぽりと腕の中に収まるような姿勢になる。

「……会長?」

「こうすると鼻息は気にならなくなりますからね。それに背中が温かいと安心できるし、うしろからなら……恥ずかしくないですから」

彼女はそう言って敬治の手を取ると、自らの胸にしっかりと押し当てた。

これはもう悪戯や冗談の類いではない。

「いいんですか? これ以上は俺……もう止まれないですよ?」

「そういうこと訊くのって、デリカシーに欠けると思います」

「すみません。じゃあ、俺……もっと会長に夢中になっていいですか?」

「だから、そういうこと訊かないでください……んっ!?」

志穂が答えるよりも早く、敬治は手の中にある膨らみをギュッと握りしめた。

心の赴くままに、両手でもあまるほどの大きな胸を歪ませていく。

「会長の、すごく柔らかくて気持ちがいいです」

触っているだけでふわふわとした心地よさが伝わってくる。服の上からでもこれなら、直に触るとどれほど気持ちがいいのだろうか。

「私も……麻生くんに触られているだけで、すごく気持ちいいです……」

「……会長っ!」

抑えきれないほどの欲望が込み上げてきて、手のひらにはどんどん力が加わってしまう。触れれば触れるほど気持ちが満たされ、いつまでも弄っていたくなる。

形が崩れるほどに強く握ると、そのたびに志穂の身体がビクッと震えた。

「んっ……はぁ……やだ……んうっ……」

わずかに漏れ出す喘ぎ声。その甘い声をもっと聞きたくて──両手の指を大きく開き、これでもかというほどに力を込めて鷲掴みにしていく。

「ぁん……ああ……っ」

志穂の嬌声に煽られて、敬治のモノもはち切れんばかりに硬くなっていった。

思わず目の前のお尻に擦りつけていくと、彼女はビクッと身体を震わせながら振り返り、恐る恐るという感じで訊いてくる。

「あ、麻生くんの……硬いの……大丈夫なんですか?」

「それは気にしなくていいです。それより直に触りたいんですけど、いいですか?」

「べつに断らなくてもいいですよ。麻生くんのしたいように……私の身体、もっと好きにしてくれていいんですよ?」

志穂は恥じらうように言いながら、着ていたセーターの裾を捲り上げて素肌を晒した。

下着に包まれた、白くて丸い膨らみが露出する。

「ここです……分かりますか、麻生くん」

導かれるままに伸ばした手で、谷間の中央辺り──少し乳房を押しのけるようにして触れると、そこから心臓の鼓動が感じ取れた。

「俺と同じぐらいドキドキしてる」

「本当は恥ずかしくて心臓が破裂しちゃいそうなんですよ? 麻生くんがお尻に変なのを押しつけてくるし……キャッ!?」

「ごめんなさい、会長。もう我慢できません」

敬治は大きな膨らみを包み込むブラジャーを押し下げ、抜けるように白い彼女の素肌に直接触れていった。手にあまるほどの乳房は蕩けるように柔らかく、対照的に頂点でぷっくりと膨らんだ乳輪の中心では乳首が硬く頭をもたげていた。

これが会長のおっぱい。

こんなきれいで、形のいい胸を自由にできるのだ。

敬治は先端を指でつまんでこねくりまわし、初めて触れる女の子の胸を堪能した。

膨らみを持ち上げては落とし、たぷたぷとした感覚を愉しむ。ギュッと握りしめて柔らかさを実感しながら、乳輪に指先を這わせてぷにぷにとした感触を味わう。

「あっ、んあっ……ちょっと麻生くん、夢中になりすぎじゃないですか?」

「こんなおっぱいを見て、興奮しない男はいないと思いますよ」

「だからって、揉みすぎだと思います。一応言っておきますけど、私のおっぱいは、玩具じゃないんですからね?」

「もうちょっとだけ、今度は前から」

促すようにして志穂をベッドから立ち上がらせ、互いに向き合うかたちになると──。

彼女は少し疲れたように身体を預けてきた。

「麻生くん、キュッとしてください」

「会長……」

敬治は志穂の身体を抱きしめながら、今度は前から乳房に触れていった。

下からすくい上げるようにして持ち上げ、硬くなっている乳首に顔を寄せて吸いつこうとしたのだが、寸前になって待ったをかけられてしまう。

「ね、麻生くん。こっちを触ってみませんか?」

片手でスカートの裾を持ち上げた彼女は、もう片方の手で敬治の手を掴み、ゆっくりと自らの太股の奥へと導いていく。

女の子の大事な部分──濡れているそこに敬治の指が触れた。

「胸だけでこんなふうになっちゃったんです。麻生くんのせいですよ?」

「……………………」

指をそっと上下に動かすたび、ぬるぬるとした粘液が絡みついてくる。初めて触れる志穂の中心は、想像していたよりもはるかに柔らかくてふにふにとしていた。

もっと触りたい、撫でまわしたい衝動に駆られる。

思わず指先に力を入れようとした瞬間、志穂は敬治の手を股間から引き離した。

「あん……ダメですよ、焦らないでくださいね?」

「そんなご無体な。こんなことされたら誰だって……もっと触りたいです」

「麻生くん、目が怖いです。さっきまでおっぱい一筋みたいな勢いだったのに」

「それは会長がエッチな身体を見せつけるからです」

文句を言いながらも、再び手を伸ばして彼女のふっくらとした太股に触れる。

こちらもすべすべとして柔らかく、触っているだけで気持ちいい。そのまま、ゆっくりと手を上へと滑らせていったが──やはり志穂に止められてしまった。

「もうっ……ちょっと待ってくださいね」

彼女は敬治から少し距離を取ると、スカートの中に手を入れ、腰からするりと白い布を引き下ろした。

「……お姉さんの言うことに従えますか?」

「は、はい、従いますっ」

「じゃあ、ゆっくりと指を……一本だけですよ?」

スカートに隠れて直に見ることはできなかったが、志穂自身によって敬治の手が股間の奥へと誘導されていった。その指先に伝わってきたのは、下着の上からとは比較にならないほど柔らかな感触。

「まだ動かしちゃダメですからね……んっ、んうっ!」

志穂の導きによって進んだ指先が、熱くぬめった肉に包み込まれた。

第一関節辺りまで沈み込んだことを確認し、彼女がそろそろとスカートを持ち上げた。

「指、気持ち……いいですか?」

「……………………」

もはや興奮で返事をするどころではなかった。

志穂の呼吸に合わせて、指を呑み込んだ肉壺がざわざわと蠢く。煮えるように熱くて、潜り込んだ指をギュッと圧迫してくる、とてもエッチな女の子の穴。

もっとじっくりと味わいたくて、思わず指を動かそうとした瞬間──。

「はい、ここまで」

無情にも彼女は敬治の手を掴んで股間から引き離した。

膣穴から抜けた指が、愛液の糸を引きながら戻ってくる。気持ちよすぎる圧迫感から解放されると、途端に寂しくて切ない気持ちになった。

あの中に戻りたい、もっともっと留まっていたいと思う。

「どうでした? 私の膣……気持ちよかったですか?」

この続きは、2月26日発売のぷちぱら文庫『となりに彼女のいる幸せ ~幸福の二乗~』でお楽しみください!!

(C)TASUKU SAIKA/PREKANO

学園が夏休みに入って数日。

梅雨が明けた空はとても青く、深い藍色のように見える。

家にいると店の手伝いをさせられるため、休みであるにも拘わらず学園に来ていた一平は、屋上入り口付近の壁際にビニールシートで日除けを作り、そこから見える「山」についての文章を、たらたらとノートに書き殴っていた。

それは包容力 それは気分屋

時に優しく温かく 時に険しく厳しく

霊験あらたかで雄大なそれは白雲に覆われ

恵みの雨を降らせる時 その姿を現す

そして麓へ澄んだ水を運ぶ

その山の頂の赤く染まる頃……

「せーんぱい!」

「うおっ!?」

いきなりシートが捲り上げられ、目の前に愛しい後輩の顔がアップで現れた。

「えへへ、こんなところに隠れてたんですね~」

「べつに隠れてたわけじゃない。暑いから日陰にいただけだ」

「そんな先輩に差し入れを持って来ましたよぉ」

「……んむっ!?」

差し入れという名のキス。唇の接触によるスキンシップを求められた一平は、突然のことに驚きはしたものの、応じるように自らも知彩の唇に触れていった。

告白時にされた不意打ちのキス以降、彼女とはすでに何度か唇を重ねていたが、まだ慣れないせいか、どうしてもぎこちなさが残っている。

我ながら下手くそなキスだと思いつつ、そっと唇を離すと──。

「えへへ、なに照れてるんですか先輩」

知彩はからかうように囁いてきたが、自身も照れたように顔を赤くしていた。

「ほっとけ、俺はいつも新鮮な気持ちなんだよ」

「ところで……それって富士山のことですか?」

一平の手元を覗き込んだ彼女は、小さく首を傾げてみせる。

さっきまで書き殴っていた「山」のことを訊いているようだ。休憩といった雰囲気を出しながら、一平はさりげなくノートを閉じた。

「山は遠くにありて、その存在感を増す、みたいな感じだ」

「でも意味がおかしくないですか? 雨が降るときに山が見えるって」

「あー、それはだなぁ……えっと」

一平が返答に困って言葉を濁すと、知彩はクスクスと面白そうに笑いながら、寄り添うように隣に座って腕を絡めてきた。

「先輩、知ってますか? 女子は男子の視線に敏感なんですよ」

「……らしいな」

敏感だと指摘された直後だというのに、一平の視線はどうしても腕に密着している彼女の膨らみへと向いてしまう。

「芹沢、そんなにくっついて暑くないのか?」

「私は常に先輩を肌で感じたいと思ってるんです」

「大胆な発言だな」

「大胆なのは、若さと女子の特権です」

「……俺はちょっと暑いし、動きにくいんだけどな」

「暑くたっていいじゃないですかぁ。今日はずっとくっついていたいです。先輩も、私をギュ~ってしていいんですよぉ?」

可愛い口調で囁かれ、よけいに腕へと神経が集中してしまう。

「芹沢。男ってのはな……ときとして我慢の生き物になるんだよ」

「我慢って、一体なにを我慢してるんです? ベタベタするの嫌いでした? それとも私のこと、もう飽きちゃいましたか?」

「そんなことあるわけないだろう。心の平穏を乱さないように、だよ」

ほんの少しだけ本心を口にしてみた。

これで腕の力を緩めてくれればと期待したのだが──。

「ふふ、私はこうやって胸をギュッと押さえると、すごく安心するんです」

彼女は笑みを浮かべ、さらに強く胸を押しつけてきた。腕に感じていた柔らかさが増し、わずかに身動ぎするだけで、ふわふわとした感触が伝わってくる。

「ねえ、先輩? さっきの山って……実は私の、これのことですよね?」

「勘違いするなよ。おまえは雄大じゃなくて、ちょっと可愛いだけだからな?」

「えへへ」

はにかむように笑う彼女の可愛さは、やはりちょっとだけではない。

「……我慢できなくなってきた。俺もギュッてしていいか?」

「もちろんですよ。私たちつき合ってるんですから」

そう言って腕を放した知彩を、一平は正面から抱きしめた。

「きゃっ!? 先輩、大胆……んんっ、ん……んむ……」

すっぽりと腕の中に収まってしまう小さな身体を愛おしみながら、さっきよりも深く、長く、互いの唇を重ね合わせていく。

「あむ……はぁ……あは……んんっ!」

舌を差し込むキスに、知彩がビクッと身体を震わせながら反応した。

けれど、一平が欲望を隠すことなく続けると、まるでそれをすべて受け止めるという意思表示のように、自らもおずおずと舌を絡めてくる。

その弾力のある舌を吸い上げながら、一平は初めて彼女の胸に触れていった。

「んあっ……あんっ、せんぱい……」

服の上からでも、柔らかさと大きさがはっきりと分かる。

女の子の胸はこんなにも心地よく、こんなにも心が躍るものだと初めて知った。ずっと触れていたいという気持ちになってしまう。

「も、もっと強くしても……いいですよ?」

「安心するんだっけ? それとも気持ちいいとか」

「両方です。先輩に触られてるってだけで、んっ……幸せで、気持ちいいんです」

甘い言葉での誘惑に耐えきれず、一平は知彩の胸を思いきり掴んで揉みまわした。

手のひらに伝わってくる心地のよい感触。彼女は触れられるだけで幸せだと言ったが、触れている一平もこの上ない幸せを感じた。

できることなら直接触りたい。

本来の姿を直視したいという願望も湧き上がってくる。

その想いを抑えられなくなった一平は、さらに強く知彩を抱きしめると、はち切れんばかりの双丘に顔を埋めていった。

頬に当たる感触を堪能しながら、彼女の匂いを鼻腔いっぱいに吸い込んでいく。

甘い匂いが一平の脳をさらに麻痺させた。

「んんっ……先輩……」

「……どうした?」

「私の腰に、なにか当たってるんですけど……」

「すまん、疑いようもなくアレだ」

すでに下半身は欲望を全開にしてしまっている。こればかりは抑えようがない。

「我慢できなくなってるから……もっと先に進めていいか?」

「はい。私、先輩だったら、受け入れます」

耳元で囁かれた彼女の言葉に、ますます下半身が反応していく。

「おまえって男をダメにするタイプだよな」

「……褒め言葉ですか?」

「ああ、もうこらえきれないくらい大好きかも」

「私もです。あ、でも……ちょっと、その前にお願いがあるんですけど」

「なんだって聞くぞ」

「あの、心の準備もありますし……」

知彩は胸にすりつく一平を優しく引き剥がすと、頬を上気させながら囁くように言った。

「先に……先輩のアレ、見ておきたいんですけど」

「見たいのか?」

「はい。だって全部終わったら、その……いまの状態じゃなくなるんですよね?」

「まあ……な。そうかもしれないし、まだ硬いままかもしれない」

こんなにも興奮したのは初めてのことだ。どうなるかは終わってみないと分からないが、知彩は一平の言葉に小さく首を傾げてみせた。

「ちょっと聞いてたのと違うなぁ。出すと、その……しぼむって」

「それ、どこ情報だよ……うっ」

知彩が恐る恐るという感じで股間を撫で始めた。

下半身から込み上げてくるゾクリとした快感。思わず身体を震わせると、彼女はそんな一平の反応を見ながらニヤけた表情を浮かべた。

「仲のいいクラスメイトからの情報です」

「そうか。まあ……人によるし、その時々で違うかもしれん」

そう答えながらズボンのベルトに手をかけると、

「あ、私が脱がせてあげます」

積極的な態度をみせる知彩が、股間に顔を寄せながらファスナーを下ろし始めた。

一平も協力して下着をずらした途端。

「キャッ!?」

勢いよく飛び出した分身を見て、彼女は思わずという感じで悲鳴を上げた。

だが、好奇心を抑えきれないのだろう。ごくりと喉を鳴らしながらも、その視線は一平の分身に釘付けになったままだ。

「これを……私に挿れるんですか?」

「まあ、このまま続ければそうなるけど」

「見た目はもっとスマートなものだと思ってたんですけど、想像していたよりも凶器っぽいというか……それにすごく熱いですね」

知彩はそっと手を伸ばし、ゆっくりと一平のモノを握ってきた。いかにも拙い動きではあったが、軽く上下に擦るということまでしている。

どうすれば男が感じるのか、一応の知識は持っているようだ。

チラチラと一平の顔を覗き込んでいるのは、どこが感じるのかを探っているのだろう。

「へへ、先輩、気持ちいいですか?」

「ああ……すごく」

素直な感想を口にすると、彼女は嬉しそうな顔をした。

「舐めると、もっと気持ちいいんですよね?」

「そうらしいな」

「あれ? 違うんですか?」

「いや……確実に気持ちいいとは思うが、俺はまだそういうことをしたことがないからな。だから、なんとも言えない」

必死に冷静さを装っていたつもりだが、期待感が顔から滲み出してしまったらしい。

知彩はにんまりと笑いながら、分身を握る手にわずかに力を込めた。

「先輩、もしかして舐めて欲しいですか?」

「もちろん、してくれるなら……って、なんだか楽しそうだな」

「んふふ、楽しいですよ」

「うおっ!?」

大きく口を開いた彼女が、先端部分をぱっくりと口の中に含んだ。

最初は軽く舌で触れてくる程度だと思っていただけに、その感触は強烈すぎるほどで、一平は思わず情けない声を上げてしまった。

女の子に自分のモノを咥えてもらうだけでも、十分に衝撃的なのだ。

その上、いきなり唇と舌で愛撫され、そのぬめった温かさを感じると──瞬時のうちに、頭の中が真っ白になってしまう。

「んむっ……んんっ、んむぅ」

知彩はほとんど躊躇わず、初めて見る男のモノを熱心に愛撫し続けた。

最初こそわずかに歯が当たっていたけれど、一平の表情を見て察したらしく、すぐに滑らかで心地のよいフェラチオへと変化させていった。

「せ、芹沢……ちょっとうますぎないか?」

「んはぁ、本当ですか? 気持ちいいですか?」

「ああ、かなりいい」

「うまくできてるか不安だったんですよね。じゃあ、もっとしましょうか」

知彩は嬉しそうに微笑むと、上目遣いでチラチラと一平の顔を見上げ、恥じらいつつも玉の部分にまで手を伸ばしてくる。

「いや、ちょっと待ってくれ。俺もそろそろ、おまえの全部を味わいたい」

「え……味わう、ですか?」

「味わうっていうか、おまえと早く繋がりたいかなって」

欲望をはっきりと口にすると、彼女は少しだけ驚いたような顔をした。

「ここで……ですか?」

「うん。我慢できそうにない。でも、無理にとは言わないけど」

初めてはロマンティックな場所がいい──というのが一般的な女の子の願望だと聞いたことがある。それだけに無理強いをすることはできない。

だが、知彩はほとんど迷いをみせなかった。

「大丈夫です。つ、繋がりましょう……というか、私とでいいんですね?」

「ああ……おまえがいい」

「は、はいっ」

わずかに声を上擦らせながらも、彼女ははっきりと頷いてみせた。

この続きは、2月26日発売のぷちぱら文庫『となりに彼女のいる幸せ ~幸福の二乗~』でお楽しみください!!

(C)TASUKU SAIKA/PREKANO

『Winter Guest』

「どうぞ、俺の部屋です」

「まあ……意外と片付いているんですね」

最初はリビングへ通そうとしたのだが、志穂の強い要望で自室にくることになった。

彼女はまるで最初から決めていたかのように、まっすぐにベッドへ向かうと、楽しそうにしながらポフッと座った。

「私、男の子の部屋はもっと乱雑なものだと思っていたのですけど」

「それは人によると思いますよ?」

もっとも、敬治の部屋も普段はもう少し散らかっている。

こんなに早く志穂がくることになるとは思わなかったが、万が一ということを考えて、予め掃除をしておいたのである。

「そうですよね……あ、麻生くん」

ここに座れと言うかのように、彼女はベッドに座る自分の隣をポフポフと叩いた。

「……では、失礼します」

「ふふ、ニヤニヤして、どうしたんですか?」

もちろん先ほどの続きを期待しているのだが、志穂はそんな敬治の想いなどまるで気付かないかのように、物珍しそうに室内を見まわしている。

「ところで麻生くん」

「はい、なんですか?」

「私の写真とか飾ってないんですか?」

少し緊張しつつ応えた敬治に、彼女は意外なことを言ってきた。

そうきたか……と思わず苦笑してしまう。

「俺、会長の写真を持っていませんからね。飾りたくても飾れないんですよ」

「男の子は隠し撮りをしてでも、好きな女の子の写真を持ち歩くと聞いていましたが」

「まあ……そういう気持ちはありますけど、最近は女子にカメラを向けるだけでセクハラ扱いされますからね。隠し撮りなんかできませんよ」

「じゃあ、本当に私の写真を持っていないんですか?」

敬治の言葉に、志穂はショックを受けたような表情を浮かべ、ベッドの縁に座ったまま、ツツツと少し距離を取った。

「ちょ、会長!? 仕方ないじゃないですかぁ」

慌てて言いわけしようとした瞬間、彼女は再び距離を詰めて正面から見つめてくる。

「ふふ、もちろん冗談ですよ」

コロコロと変わる可愛い表情。

一緒に家に戻ってからというもの、ずっとリードを取られっぱなしあり、からかわれ、振りまわされてばかりだ。せめて自分から手を握るなりして、いい雰囲気を作らない限り、ここから先には進めない気がする。

決意した敬治はそろそろと手を伸ばし、そっと志穂の手に触れてみた。すると彼女は敬治の肩に頭を預け、腕を絡めてぴったりと身体を寄せてくる。

柔らかい感触と甘い香り。

「……こういうの、つまらないですか?」

「いえいえ、むしろ大歓迎です。会長とこうして触れ合えるのは……好きな人をこんな近くに感じられるのは、すごく幸せなことですよ」

「ふふ、そんなこと言っていいんですか?」

志穂は下から覗き込むように見つめてくる。

「私、好きな人にはものすごく依存するタイプですよ? ひとりっ子で、わがままで……おまけにやきもち焼きだから、浮気なんかされたらわんわん泣いちゃいますよ?」

「大丈夫ですよ。俺だっていつも会長のことばかり考えてますしね」

膝に置かれた彼女の手に指を絡ませ、ゆっくりと自分のほうへと引き寄せる。

「女のわがままを受け入れるのも男の甲斐性といいますし、嫉妬してくれるくらい俺のことが好きなんだと思えば、それはとても嬉しいことです」

「……本当ですかねー?」

「会長を裏切って泣かせるようなことはしないですから」

「でも、麻生くんはたくさんの女の子に告白をしてまわったんでしょう?」

「ぐっ……」

いまここでそれを言及されるとは思わなかった。

まあ、気にするのは当然だろう。けれど、ちょっと怒ったような志穂の顔は、やっぱりすごく可愛くて、責められている最中なのに頬が緩んでしまう。

「俺、会長と初めて会ったときから、それはもうずっと会長一筋なんです」

「過去の女はどうでもいいと?」

「そもそも俺はその全員にフられてますからね。会長こそ、こんなフられ男のミソっかすを好きでいてくれるんですか?」

「もう、好きとか嫌いとかを超えて、私はすでに麻生くん依存症ですよ」

志穂は頬を赤くしながら囁くように言う。

「会長、知ってますか。犬は主人を裏切らないんですよ。一度決めたらずっとご主人様が大好きで、それこそ一生忠誠を貫くんです」

「……麻生くん」

握った手にギュッと力が込められた。

同じように握り返すと、彼女は潤んだ瞳で敬治を見つめてくる。

「好き」

その一言で、ずっと抑えていたものが爆発した。

敬治は自ら志穂の唇を奪い、軽いキスを何度も繰り返していった。唇と唇を触れ合わせ、擦りつけるような感触を愉しむ。わずかに震える彼女の唇を軽く啄みながら舌を滑り込ませ、おずおずと伸ばされた舌に絡みつけていく。

「んむっ……んっ……」

苦しげな吐息が漏れると同時に、志穂が唐突に唇を離した。

「んはぁ……すみません、どうしても息が続かなくて……」

どうやら彼女は、キスの間ずっと息を止めていたようだ。

鼻で息をすればいいのでは──と不思議に思いながら問うと、彼女は少し恥ずかしそうに顔を俯かせながら呟く。

「私だって乙女なんですから、キスしてる最中に鼻息とか……」

「そんなの俺はべつに気にしませんよ。だって、そのほうがずっと長く会長と繋がってられるじゃないですか。鼻息も込みでキスしたいです」

「……うぅ、麻生くんは筋金入りの変態さんですね」

「鼻息ひとつで変態なんですか?」

「しりませんっ」

どうやら機嫌を損ねてしまったらしい。

志穂はぷいっと横を向いたが、身体はずっと密着させたままだ。彼女がもぞもぞと身動ぐたびに、下半身に血が集まっていくのを感じる。

「あ、あの……会長……俺」

「もう、仕方ないですね。麻生くんは」

わずかに苦笑した志穂は、一度ベッドから立ち上がると、くるりと背中を向けて敬治の脚の間にちょこんと座り込んできた。敬治の腕を取って自分の身体にまわし、すっぽりと腕の中に収まるような姿勢になる。

「……会長?」

「こうすると鼻息は気にならなくなりますからね。それに背中が温かいと安心できるし、うしろからなら……恥ずかしくないですから」

彼女はそう言って敬治の手を取ると、自らの胸にしっかりと押し当てた。

これはもう悪戯や冗談の類いではない。

「いいんですか? これ以上は俺……もう止まれないですよ?」

「そういうこと訊くのって、デリカシーに欠けると思います」

「すみません。じゃあ、俺……もっと会長に夢中になっていいですか?」

「だから、そういうこと訊かないでください……んっ!?」

志穂が答えるよりも早く、敬治は手の中にある膨らみをギュッと握りしめた。

心の赴くままに、両手でもあまるほどの大きな胸を歪ませていく。

「会長の、すごく柔らかくて気持ちがいいです」

触っているだけでふわふわとした心地よさが伝わってくる。服の上からでもこれなら、直に触るとどれほど気持ちがいいのだろうか。

「私も……麻生くんに触られているだけで、すごく気持ちいいです……」

「……会長っ!」

抑えきれないほどの欲望が込み上げてきて、手のひらにはどんどん力が加わってしまう。触れれば触れるほど気持ちが満たされ、いつまでも弄っていたくなる。

形が崩れるほどに強く握ると、そのたびに志穂の身体がビクッと震えた。

「んっ……はぁ……やだ……んうっ……」

わずかに漏れ出す喘ぎ声。その甘い声をもっと聞きたくて──両手の指を大きく開き、これでもかというほどに力を込めて鷲掴みにしていく。

「ぁん……ああ……っ」

志穂の嬌声に煽られて、敬治のモノもはち切れんばかりに硬くなっていった。

思わず目の前のお尻に擦りつけていくと、彼女はビクッと身体を震わせながら振り返り、恐る恐るという感じで訊いてくる。

「あ、麻生くんの……硬いの……大丈夫なんですか?」

「それは気にしなくていいです。それより直に触りたいんですけど、いいですか?」

「べつに断らなくてもいいですよ。麻生くんのしたいように……私の身体、もっと好きにしてくれていいんですよ?」

志穂は恥じらうように言いながら、着ていたセーターの裾を捲り上げて素肌を晒した。

下着に包まれた、白くて丸い膨らみが露出する。

「ここです……分かりますか、麻生くん」

導かれるままに伸ばした手で、谷間の中央辺り──少し乳房を押しのけるようにして触れると、そこから心臓の鼓動が感じ取れた。

「俺と同じぐらいドキドキしてる」

「本当は恥ずかしくて心臓が破裂しちゃいそうなんですよ? 麻生くんがお尻に変なのを押しつけてくるし……キャッ!?」

「ごめんなさい、会長。もう我慢できません」

敬治は大きな膨らみを包み込むブラジャーを押し下げ、抜けるように白い彼女の素肌に直接触れていった。手にあまるほどの乳房は蕩けるように柔らかく、対照的に頂点でぷっくりと膨らんだ乳輪の中心では乳首が硬く頭をもたげていた。

これが会長のおっぱい。

こんなきれいで、形のいい胸を自由にできるのだ。

敬治は先端を指でつまんでこねくりまわし、初めて触れる女の子の胸を堪能した。

膨らみを持ち上げては落とし、たぷたぷとした感覚を愉しむ。ギュッと握りしめて柔らかさを実感しながら、乳輪に指先を這わせてぷにぷにとした感触を味わう。

「あっ、んあっ……ちょっと麻生くん、夢中になりすぎじゃないですか?」

「こんなおっぱいを見て、興奮しない男はいないと思いますよ」

「だからって、揉みすぎだと思います。一応言っておきますけど、私のおっぱいは、玩具じゃないんですからね?」

「もうちょっとだけ、今度は前から」

促すようにして志穂をベッドから立ち上がらせ、互いに向き合うかたちになると──。

彼女は少し疲れたように身体を預けてきた。

「麻生くん、キュッとしてください」

「会長……」

敬治は志穂の身体を抱きしめながら、今度は前から乳房に触れていった。

下からすくい上げるようにして持ち上げ、硬くなっている乳首に顔を寄せて吸いつこうとしたのだが、寸前になって待ったをかけられてしまう。

「ね、麻生くん。こっちを触ってみませんか?」

片手でスカートの裾を持ち上げた彼女は、もう片方の手で敬治の手を掴み、ゆっくりと自らの太股の奥へと導いていく。

女の子の大事な部分──濡れているそこに敬治の指が触れた。

「胸だけでこんなふうになっちゃったんです。麻生くんのせいですよ?」

「……………………」

指をそっと上下に動かすたび、ぬるぬるとした粘液が絡みついてくる。初めて触れる志穂の中心は、想像していたよりもはるかに柔らかくてふにふにとしていた。

もっと触りたい、撫でまわしたい衝動に駆られる。

思わず指先に力を入れようとした瞬間、志穂は敬治の手を股間から引き離した。

「あん……ダメですよ、焦らないでくださいね?」

「そんなご無体な。こんなことされたら誰だって……もっと触りたいです」

「麻生くん、目が怖いです。さっきまでおっぱい一筋みたいな勢いだったのに」

「それは会長がエッチな身体を見せつけるからです」

文句を言いながらも、再び手を伸ばして彼女のふっくらとした太股に触れる。

こちらもすべすべとして柔らかく、触っているだけで気持ちいい。そのまま、ゆっくりと手を上へと滑らせていったが──やはり志穂に止められてしまった。

「もうっ……ちょっと待ってくださいね」

彼女は敬治から少し距離を取ると、スカートの中に手を入れ、腰からするりと白い布を引き下ろした。

「……お姉さんの言うことに従えますか?」

「は、はい、従いますっ」

「じゃあ、ゆっくりと指を……一本だけですよ?」

スカートに隠れて直に見ることはできなかったが、志穂自身によって敬治の手が股間の奥へと誘導されていった。その指先に伝わってきたのは、下着の上からとは比較にならないほど柔らかな感触。

「まだ動かしちゃダメですからね……んっ、んうっ!」

志穂の導きによって進んだ指先が、熱くぬめった肉に包み込まれた。

第一関節辺りまで沈み込んだことを確認し、彼女がそろそろとスカートを持ち上げた。

「指、気持ち……いいですか?」

「……………………」

もはや興奮で返事をするどころではなかった。

志穂の呼吸に合わせて、指を呑み込んだ肉壺がざわざわと蠢く。煮えるように熱くて、潜り込んだ指をギュッと圧迫してくる、とてもエッチな女の子の穴。

もっとじっくりと味わいたくて、思わず指を動かそうとした瞬間──。

「はい、ここまで」

無情にも彼女は敬治の手を掴んで股間から引き離した。

膣穴から抜けた指が、愛液の糸を引きながら戻ってくる。気持ちよすぎる圧迫感から解放されると、途端に寂しくて切ない気持ちになった。

あの中に戻りたい、もっともっと留まっていたいと思う。

「どうでした? 私の膣……気持ちよかったですか?」

この続きは、2月26日発売のぷちぱら文庫『となりに彼女のいる幸せ ~幸福の二乗~』でお楽しみください!!

(C)TASUKU SAIKA/PREKANO