しごカレ

エッチな女子大生とドキ×2ラブレッスン!!

2018年4月2日

ぷちぱら文庫

著:黒瀧糸由

画:choco-chip

原作:アトリエかぐや BARE&BUNNY

「兄貴っ! 死んじゃ、イヤァ!!」

妹の叫び声を聞きながら、俺、周防秋良が救急車に担ぎ込まれた先は舛成女子大学付属病院。父親も、母親も必死になって励ましてくれている。

いま思えば予兆はあった。

始めは強い倦怠感。ただの疲れだろうと思い身体を休めたが回復はしなかった。それどころか、徐々に目眩を起こしたり、色々なものに対する欲求が希薄になってきて、自分が「おかしい」ということにようやく気がついた。

だが、それはもう絶望的なタイミングでもあった。気付いた時には既に遅く、夏が始まろうというある日、全身から一気に力が抜けて、そのまま倒れていた。

すぐに集中治療室に運ばれ様々な検査が行われた。医師が下した診断は……。

『八識喪失病』

筋肉の萎縮と低下を起こす「萎縮性側索硬化症」に加えて視覚や聴覚などの感覚喪失が同時に起こり、最終的には心臓停止に至る病。世界でも症例がほとんどなく、有効な治療法も見つかっていない。完治率は絶望的に低い状況。

あとは静かに心身が衰弱していき、死に至る。医師にそう説明されても、俺は妙に心が穏やかな状態で、覚悟が決まっていた。

……そう。決まっていたんだ。けれど。

「うん。順調に回復が始まっているね。もう大丈夫そうだ」

「はい、ありがとうございます」

俺は、ぼんやりとした意識の中で目の前の医者に頭を下げた。

倒れた日から一年。奇跡が起きていた。

八識喪失病については長年治療薬が研究されてきており、ちょうど俺が入院するタイミングで特効薬が完成したのだ。まだ正式な認可はされていなかったが、どうせ助からないのならと細かいインフォームドコンセントを受けたあとに合意し、臨床試験を受けることにした。

結果、薬は効いてくれた。徐々に徐々にゆっくりと心身が回復をしてくれたのだ。

そして今日、限定的だが普通の、つまり病気にかかる前の生活に戻れる許可が出た。そろそろ夏が始まろうという季節に。

「本当に……ありがとうございます、舛成先生。先生がいなかったら、俺」

病院一階にある診察室。患者用の丸椅子に座り、主治医の舛成先生に頭を下げる。ほんの半年前には三階の病室から一階のここまで、歩いてくることも不可能だったし、椅子に座ったままでいるのも難しかった。

先生は医師用の椅子に座り、いつものように穏やかに微笑んでいる。

舛成先生。病院の名前と同じなのは、院長の息子だから。舛成の一族というのは、医者や教師が多い名家というのを看護士さんが教えてくれた。といって、舛成先生は偉ぶったところもなく、気軽に話すことができる。

「患者を助けるのが医者の務めだからね。それよりも、僕は君の勇気に感謝しているよ。君が合意してくれなければ臨床試験も、貴重なデータを得ることもできなかった。このデータは同じ症状で苦しむ患者さんを救う助けになるよ。ありがとう」

先生が頭を下げる。病気前の俺なら、命を助けてくれた先生がそんなことをしたら、慌てたり、恐縮したりしただろう。だが、回復しているとはいえ、まだ感情を上手くコントロールできていない。

「いえ……」

ようやく出た言葉は、それだけだった。俺の症状を分かっている先生は気にした様子もなく話を続ける。

「普通の生活を過ごすといっても、以前と同じようになるのには時間がかかるだろう」

「それは……そうでしょうね……」

今日までほとんど病室で過ごしてきたのだ。いきなり一般の生活に戻るのはかなり厳しい。家に戻れば家族に迷惑をかけてしまう。

「もう一つ、君にとって厄介な話がこちらに届いている」

そう言って舛成先生は白衣のポケットから封筒を取り出した。表面によく見慣れた校章が印刷されている。それは、俺が在籍する学校の霧沢学園からのようだ。

「一週間ほど前に僕宛に届いてね」

渋い顔をしながら中から手紙を引き抜き、ゆっくりと開く。

「霧沢学園は、結構な進学校だ。地域でトップクラスの。そうだったね?」

「ええ。まあ、そこそこです。あの、俺はどういう扱いに?」

ごく普通の学生として過ごしてきたが、二年の夏に入院してしまって約一年。まったく登校できていない。体調が回復してくると、どうにか自分で勉強を始めたが授業に出られる状態でもなかった。その俺が、学校ではどういう扱いになるのか、今さら気になった。

「それについての連絡なんだ。僕の方で確認を取ったから説明するよ。学園はあと数日で夏休みだそうで、三年に進級した君が復学したとしても二学期からということになり、卒業まで半年しかない。現在でも出席日数的にはかなり厳しい……らしい」

先生の顔がますます渋くなっていく。俺もイヤな予感はチラリと浮かんだものの、それが感情と直結してくれない。

「学校側も不幸な病気にかかってしまった君を無慈悲に見捨てることはしない。条件次第では、卒業も認めるとのことだ」

「条件……ですか」

「ああ。夏休みの終わり、八月二十九日と三十日にテストを受けてもらいたい。内容は学力テスト、体力測定、そして面接だ。学力、体力、社交面で我々が問題なし、と判断できれば出席日数に関しては不問。そのまま復学してもらい、何も問題を起こさなければ、皆と同じ卒業認定を出す……しかし」

先生はイヤなものでも見たかのように眉間に皺を寄せる。

「しかし、少しでも問題あり、と判断すれば、留年、もしくは退学も考えてもらいたい。以上が職員会議で決められた……ということだ」

手紙の端を指先で軽く叩き、軽く溜息を吐いて、俺を見た。

今日が七月の三日。ようやく病室から出られる状態なのに、たった二ヶ月で学園側が提示した条件をクリアするのは難しい。そこそこの進学校で、地域の上位校でもあることから留年者を出すのは避けたいのだろう。つまり舛成先生に届いた手紙は、婉曲な自主退学勧告ということだ。

「どうするかね?」

「……どうするも何も。……二ヶ月じゃ」

こういう時、怒ったり、病気を嘆いたりするのが通常の感情ではないかと想像する。以前なら、たぶん学園の対応に腹を立てていたに違いない。そう頭の中では描けるのだが、やはり感情が込み上がらない。

「つまり、諦めると?」

「ええ。以前の状態に、学力も含めて二ヶ月で戻るなんて。とても……。そんな方法があるなら、頑張ると思いますが……」

「あるとしたら?」

「……え?」

意識が薄い今でも、その言葉には多少心が動いた。

「正確には、『あるかもしれない』だな。一つプランがあるんだけど、乗るかい?」

穏やかな笑みから、少し興奮気味の、玩具を前にした子供のような顔で、そう提案してきた。この顔は、入院してから臨床試験を行う前に何度も遭遇している。実験台的な扱いは決してしない先生だが、医師であると同時に研究者でもある舛成先生は、プランの実行に軽く興奮してしまうらしい。

「判りました。そのプランというのをお願いします」

どういう内容なのかを聞く方が良いのかもしれない。だが、学園に戻りたければ、他に選択肢はないのだ。俺の身体を一年がかりで治してくれた先生だ。信頼もしている。

「分かった。明後日までに準備が整うと思うので、それまで待っていてくれ」

俺はやはり盛り上がらない感情のまま、頷いた。

舛成先生から「準備が整った」という連絡があり、連れて行かれた先はなんと学生寮。

しかも病院隣接の「舛成女子大」の学生寮だった。

感情が乏しくなっている俺でも、驚くという感覚が灯った。

「大丈夫。許可は取ってあるから」

「そうですか……」

不安、という感覚が宿るべきなのだろうがそれは起こらない。代わりに、なんとも言えない居心地の悪さを感じていた。そんな俺の様子を気にすることなく、先生は学生寮の一室に俺を連れて行く。

学生用の部屋にしてはずいぶん広い。こんなところで何をするんだろう? その疑問の答えは、舛成先生がすぐに教えてくれた。

「今日から君は、ここを拠点に二ヶ月間で完全回復。いわば、リカバリーするための授業を受けてもらおうと思っている」

「リカバリー? 授業……?」

「文字通りの意味だよ。今の君は、学力だけじゃなく、体力もコミュニケーション能力も著しく低下している。そこで、各分野を担当する先生の個人授業を受け、二ヶ月で病気以前の……いや、その時以上の能力を身に付けさせようというわけだ」

俺が考えていたよりも、ずいぶん大がかりな話になっていた。でも、そのくらいじゃないと二ヶ月で前の状態以上にするなんて不可能だ。

「各分野ということは、それぞれのエキスパートに来てもらえるんですか?」

「はは、まあエキスパートという程ではないが、優秀なのは間違いないよ。安心してくれていい」

問いかけに先生は少し困ったように微笑み、軽く頬を掻いた。

──ピンポーン

話の終わりを待っていたかのように部屋のチャイムが鳴る。

「お、来たか。実は、顔合わせのためにその先生達を呼んでおいたんだ。待ってなさい」

すぐに先生が連れてきたのは二人の女性。

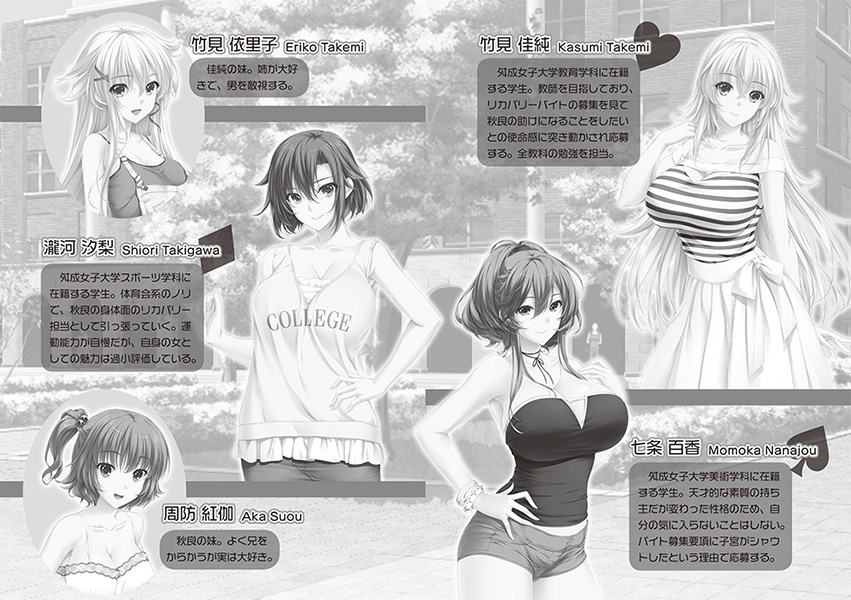

「教育学科に通っている竹見佳純です。これから二ヶ月間よろしくね」

「やっ♪ 私、瀧河汐梨。スポーツ学科に通ってるの。これから、二ヶ月間しっかり鍛えてあげるから、よろしくね!」

「周防、秋良です。……よろしく」

初対面の相手にも感情が大きく動くことはなく、頭を下げた。俺の態度については事前に説明をされているらしく、二人とも気にした様子はない。たぶん。

それより二人とも大学生とは。エキスパートというより、家庭教師という感じだ。

「大学生と聞いて不安に思ったかもしれないが。……おっと、まだそこまでの感情の起伏はないか。とにかく、教師の募集に応じて集まった中から、僕が選んだ優秀な学生達だから。安心していいよ。……ところで、七条さんは?」

俺の知らない名前が出ると竹見さんが顔を曇らせる。

「ついさっきまでは一緒に居たんですけど、気が付いたら居なくなってて……」

「相変わらず自由人だな、彼女は。……まあ、そういうところがプラスになると思って、採用したんだが……まあ、いい」

先生は俺を見て、話を続けた。

「担当はあと一人居るんだが、行方不明みたいなので、後日改めて顔合わせをしよう」

「……判りました」

こうして、俺の様々な能力を元に戻すためのリカバリー授業がスタートした。

期限は二ヶ月。達成できるかは分からないが、今はこのプランに頼るしかない。

翌日からさっそく授業がスタートした。場所は「舛成女子大学スポーツセンター」。

大学の敷地内にある本格的なスポーツ施設で、各種の室内競技の施設からトレーニング機器まで設置されていた。スポーツ学科の瀧河さんにはお馴染みの場所でもあるようだ。

「では周防君。今日は軽くプールで授業を行いましょう。水の中なら、負担も軽減されるし、初めてにはもってこいだわ♪」

久々の水着姿でプールサイドに立った。プールの規模はレーン数が多く、全長五十メートルの本格的な施設。通っていた学園どころか、街中のちょっとしたスポーツクラブよりも立派だ。

「……ねぇ、ちょっと。なんで、男子がここにいるの?」

「あ、本当だ。……で、でもさ、あの子、なんか……可愛くない?」

「う、うん。なんていうか、凄く母性本能くすぐられちゃう感じ、あるよね♪」

競泳用の水着に、がっしりとした肩幅の、いかにも水泳部員という女性達が、俺を見てそんなことを言っているのが聞こえた。ここは女子大。泳いでいる学生も女性だけだ。

そんな中で、瀧河さんの格好は、いわゆるビキニ。競泳水着ではない。

「瀧河さんの水着は、プライベートな奴なんですね」

「ええ。私は水泳部じゃないしね。もしかして競泳水着姿が見たかったのかなぁ~?」

「違います。大学内の施設なんで、いいのかな、って思っただけです」

「ふぅ~ん? まあ、そういうことにしておいてあげる♪ あ、でも、もし見たくなったら、言ってね。着てあげるよん♪」

俺は軽く溜息を吐いた。

「まずは準備運動! ストレッチから行こう。その後、軽ぅ~く泳ごうっか」

こうしてスタートした「軽ぅ~く泳ぐ」授業だったが……。

「ほらほら、リズム良く顔を浸けて泳ぐ! まだ、ほんの十分しか経ってないよ」

「んぐっ、ふぅっ……はぁ、んっ! はぁ……!」

ずっと泳がされ続けている。瀧河さんが隣を泳ぎ、しっかりと指導しながら。

今日は水中歩行ぐらいで済ますのかと思っていたが、補助付きとはいえ既に百メートルは泳いでいた。体力もかなり落ちている上に、反応も思うようにできないので、自ずと溺れかけていく。

「がぼっ、んぐっ、げほっ……! も、もう、無理……終わらせてっ……!」

「大丈夫! まだ、やれるわ! このプールあと一往復するまで、泳ぐのを止めない!」

瀧河さんの笑顔とノリに騙されていた。この人、とんでもないスパルタの体育会系だ。

「ほら、もう少し! 頑張って!」

本当に溺れかけているのに……。リカバリーする前に、昇天してしまいそうだ……。

水をたっぷりと飲み込み、吐き出しながら、必死に訴えるが瀧河さんは取り合わない。さらに百メートルを泳ぐ体力など今の俺にはなく、プールの中央付近で力尽きプールの底に沈みかけた。

「えっ!? ホントに溺れてるの!? 大丈夫!? ほら、私に掴まって!」

瀧河さんが手を伸ばしてきたので、無我夢中でしがみつく。

「やっ、ちょっと!? そんな、されたら水着……ぬ、脱げ……きゃあ!」

何か言っているが、こちらも必死だ。掴みやすそうな膨らみに手をかけて、さらにしがみつく。

「ひゃうぅ!? そんな、強く……胸、揉んじゃぁ!? あ……んぐ! だ、だめえ!」

なぜか俺の身体を引き剥がそうとしてきた。が、離れたら確実に水の底に沈む。

「ふあああ! そ、そんな揉み方ぁ!? お、怒るよぉ!? きゃふぅんっ! そ、そんなとこ……ろぉ……。あ……あぁぁ! こ、このままじゃ、二人とも……ぉ!」

瀧河さんの悲鳴が室内プールに響いた。

「ぜぇ……ぜぇ。ありがとうございました」

プールサイドに俺と瀧河さんを引き上げてくれたのは、水泳部の皆さん。七、八名が俺達の周りに泳いで来て、助けてくれたのだ。

プールサイドに横たわる俺の周囲には数名の女子学生がいた。一方の瀧河さんは、他の部員達と何か話しながら水着を着け直している。こうなってやっと気がついたが、俺が掴んでいたのは彼女の胸……。不可抗力とはいえ、かなり強く掴んでしまった。

ようやく呼吸が落ち着いたので俺はゆっくりと上半身を起こす。と、すぐに左右の女性が身体を支えてくれた。この大学は献身的な人が随分多いみたいだ。

「大丈夫? まだ横になっていた方がいいよ?」

「いえ。もう、楽になりましたから」

「無理しないで。ほら、身体を預けちゃっていいからね」

競泳水着の女性はなぜか俺の腕に抱きつき、胸を肩口に押しつけてくる。気が付くと背後にも女性が座っていて、なぜか身体を密着させてきた。

「ほら。抱きついていいよ?」

「は……はあ。でも、そんな必要はないですから」

そう言ったのに女性達は離れようとしない。それどころか、他の学生達まで周りに群がり出している。なんだ、これは?

「周防君!」

水着姿の瀧河さんが腰に手を当てて正面に立ち、俺を見下ろしている。

「は、はい、なんですか、瀧河さん?」

「もう、大丈夫でしょ? 私が支えてあげるから、今日はこれで切り上げて帰るわよ!」

「助かります……正直、もうこれ以上は限界でしたから」

まだ怒っている。あんなことをされたのだから当然だろう。俺はなんとか立ち上がり、瀧河さんのあとをついて歩いていった。

更衣室の前で不意に瀧河さんが立ち止まり、俺に頭を下げた。

「……その、今日は無理させちゃってゴメンね。次は、ちゃんとペース考えて、教えるから……。その……私の授業、嫌いにならないでね……?」

元気でノリの良い雰囲気は消え、なぜかオドオドとし俺の顔色を窺っている。俺を溺れさせかけてしまったことがかなり堪えたようだ。

「大丈夫ですよ。あなたの真剣さは伝わってます。これから、本格的によろしくお願いします」

「うん……うんっ! ふふ、一緒に頑張っていこうね♪ じゃ、着替えたら施設の玄関で集合ね。これからのこと考えよう?」

最後は、機嫌も戻った瀧河さんは、なんだか嬉しそうに女子更衣室に入っていった。

スポーツ施設の玄関に瀧河さんの姿はなかった。やはり着替えは男の方が早いようだ。

「ふう、西日がきついな」

建物の外に出て空を見た。夕方が近付いているのにまだ太陽の勢いは盛んで、身体をじりじりと焼いてくる。初日からハードな運動をして疲労感はたっぷりだ。早く部屋に戻ってベッドに倒れ込みたい。

「瀧河さん、まだかな??ん? え……?」

近くの繁みが揺れたかと思うと、女性が現れた。派手な髪色、ダブダブの服。他の学生と雰囲気の違う彼女は、ずんずんと一直線にこちらに向かってくる。

俺の目の前に来たかと思うと、ハンカチを取り出した。

「あの、あなたは何を……んぐ!? んんっ……」

布切れが俺の目鼻を一瞬で覆い、すぐに意識が遠くなっていく。なんだ……これ?

どのくらい時間が経ったのだろう。

俺は意識を取り戻し、ゆっくりと目を開いた。泳ぎの疲れなのか、薬品のせいなのか、まだなんとなく身体が重だるく動かしにくい。目だけを動かして周囲を探ると、かなり広い部屋なのが分かった。床の上には筆や絵の具、キャンバスやイーゼルなどの道具が乱雑に置かれていた。よく見れば石膏像などもある。美術室、なのか?

俺が寝かされているのは重厚そうなソファーで、別に縛られたりはしていない。とはいえ誘拐なのだ。怖がったり、驚いたりするべきなのだろう。でも、やっぱり俺の気持ちは今回も特に動かず、頭は現状を分析し続けている。

「やあ、気が付いたみたいね」

不意に声をかけられた。声は女性。その方向に目を向けると、俺を誘拐した髪派手女性がにこやかに立っていた。

「七条、百香だ。よろしく」

誘拐犯が自己紹介をした。しかも、よろしくとはどういう意味だ?

「あの、七条さん」

「…………」

言われたばかりの名前で呼びかけたが、俺をジッと見つめるだけで反応がない。

「七条さん?」

「…………」

もう一度。さらにもう一度。呼びかけてみたが固まったまま、口を開いてくれない。

何だって言うんだ? ん……。もしかして……。

「百香さん」

「なんだ?」

やっぱり。苗字ではなく、名前で呼ばなくちゃいけないのか。

「あの……百香さん。どうして俺を……」

「さん付けもいらない。百香でいい」

マイペースな人だな……。でも従わないと会話が続かない。

「……じゃあ、百香。ここは一体どこです? どうして、俺をさらったんですか?」

ここまであまり表情の変わらなかった百香が、驚いた表情を浮かべた。

「随分、素直な性格みたいだな。……いや、これが『例の病気』の影響なのか? 何にしろ、私には好ましい反応だな」

ん? 俺の病気のことを知っている。それに、このマイペースさ。そして、苗字。俺は、舛成先生の昨日の言葉を思い出した。突然来なかったもう一人の教師の名前を七条と言っていたことを。

「もしかして、昨日会うはずだった最後の一人……?」

「そうだ。見てのとおり美術系。あと、インディーズでロックバンドもしている。まあ、二ヶ月、色々教えてあげるよ」

「なるほど。百香には絵や音楽を教わることになるんですか?」

「色々だ」

会話が噛み合ってるようで、何も噛み合ってないような……。

竹見さんや、瀧河さんともずいぶんタイプが違うみたいだし。こんな人が舛成先生の出した募集というのに応じたのは意外だ。あまり人に何かを教えるタイプには見えない。

「百香はなんで、今回のリカバリー授業に応募したんですか?」

「公募のページで、お前の写真を見た時にな。お腹の奥にドンッ、と来たんだ。同時にカッ! と熱くなった。子宮がな、『この公募に応募しろ。でなければ、後悔するぞ』といつまでも激しくシャウトするんだよ。だから応募した。理解できたか?」

「……無理」

「ふっ。まあいい。写真でも反応したが、実物にはさらに激しくシャウトしている。昨日は、直前でお前と会わなくて良かった。たぶん周りの目があっても、衝動を抑えきれなかっただろうからな」

そこまで一気に喋った百香はソファーに近付くと、俺の手を取った。

「立てるか?」

「え? ええ。大丈夫です、けど……?」

答えると百香は俺を抱きしめるようにして身体を起こし、立たせてくれる。この人は、次の行動がまったく読めない……。

「私の勘はいつも当たるんだが、一応確かめさせてもらうぞ。私がお前を指導するに値するかをな」

「は、はあ。どうぞ」

軽く頷いた百香は近くにある椅子を引き寄せ、俺の正面に置くとそれに座った。そして、まったくためらうことなく俺のズボンとパンツを一気に下ろしたのだ。もちろん垂れ下がった状態で肉棒が露出する。

「本当に何をしようと……?」

「へぇ……この状況になっても、大きな動揺は見せないんだ。ふふ、なかなかいいじゃないか♪」

確かに病気の影響で反応が鈍くなっているが、もし正常な状態だったとしても唐突すぎる展開に呆然としてたような気もする。

そんな俺を見ながら、百香は初めてニヤリと笑みを浮かべた。ただそれは、絶対に普通の人に見せちゃいけない加虐的な笑み。今の俺ですら、背筋にゾクリと悪寒が走った。

「そのまま待っていてくれ。えーと、あの本は。お、あった、あった」

手にしたのはなぜかエロ漫画。椅子に座った百香はエロ漫画を右手で開いた。

「勃起させるには……。擦るわけか。ふむ……」

左手が肉棒を無造作に掴む。やっぱり行動が読めない……。

「あの……なんで、こんなこと?」

「そりゃあ、お前のチンポを勃起させて、私にザーメンミルクをぶっかけさせるためだ」

「……何のために?」

「匂いと感触、味で私が教えるに相応しい奴か、解るんだよ。ほら、早く勃起して、ぶっかけろ」

百香はめちゃくちゃに肉棒を擦り始めるが、痛みしか感じない。

「うっ……。い、今までも、男性にこんなことして確かめてる……んですか?」

「いや、初めてだよ。私の子宮がシャウトしたのも生まれて初めてだと言っただろう」

「じゃ……。な、なぜ、相応しいかどうか断定できるんです?」

「それは、私が七条百香だからだよ。……うぅん、中々反応しないな。早く勃起しろ」

うまくいかないことに苛立ったのか睨まれてしまう。

「そんな、痛くされたら……無理……い……テテ……」

「ほう? このマンガによれば触れた次の瞬間には巨大化しているのだが。ん? なになに、『優しく擦る』、『亀頭やカリ首を指で弄る』か。なるほど。こんな感じか?」

突然、百香の指使いが絶妙になった。握る力が緩み、指の先でカリ首が丁寧にゴシゴシとしごかれる。たちまち肉棒は反応し、膨らみ始めた。

「お? 大きくなってきたな? 次は……亀頭の先っぽにある縦割れを触ると良いのか。……ふむ、これか?」

「あうっ!?」

またも力加減をしないで、尿道口をグリッと擦られ痛みに腰を引いてしまう。

「そ、そこは一番……び、敏感なんで……」

「そうなのか? ……なるほど。女のクリトリスやマンコの入り口を触るようなもんか。それは、確かに強くするとまずいな。気を付けるよ。こんな感じか?」

百香の学習能力はかなり高く、俺の反応を見ながら、チンポの愛撫方法を習得してしまったらしい。微妙な力で肉棒全体を握り、亀頭を中心にシコシコと手のひらで撫でるように擦る。時々、親指の腹でカリ首や尿道口を突き、強めの刺激を追加してきた。

巧みな手の愛撫。快感が押し寄せ、水泳の疲れもあって立っているのがツラくなってきた。思わずソファーに倒れそうになると、百香から叱責された。

「……しっかり、踏ん張れ。そうでないと、上手くチンポをしごけなくなるだろ?」

「そう、言われても……」

だが逆らうことはできず、俺は懸命に踏ん張った。そんな様子を百香は、また加虐的な笑みを浮かべて見ている。

「ふふ。かなり大きくなってきたな。お? 先割れから汁が溢れてきたぞ♪ マンガによると……気持ち良くなると出るらしいな。この調子でもっと気持ち良くなって、早く私をお前のザーメンミルク塗れにしてくれ♪」

百香の声が上擦ってきた。冷静に見えて興奮しているらしい。絶妙な撫で方をしながらも手の往復運動がスピードアップしていく。

「良い声で、鳴く……♪ その声を聞くと、子宮のシャウトがますます激しくなるな♪ ふふ、教えてやろう……今、私のマンコからも、お前と同じように……汁が溢れて、パンツがびしょびしょだ♪」

恥ずかしい単語を口にすることで、さらに興奮が高まったらしい。足を軽く広げ、少しだけ肉棒を強く握り、熱に潤んだ瞳で俺をジッと見つめる。

「あまりにも、私好みの反応ばっかりするから、そんな風になっちゃったんだぞ? どう責任を取るつもりなんだ?」

完全に楽しんでいる。なのに俺の肉棒は反応しきっていて……。

「ふふ……随分とチンポがビクついてきたじゃないか。出るのか……? ザーメンミルク、ついに私にぶっかけるのか?」

抵抗したい……。だが、その手の動きに俺はとうとう……。

「うっ……くぅぅぅ…………」

身体の奥から激しく噴出した白い粘液。そのすべてが、百香に降り注いでいく。

「あはぁぁ……♪ んっ……はぁ……あっ……来た……あ……あぁぁ……」

歓喜の声を上げながらザーメンシャワーを浴び、甘い吐息を漏らした。と、同時に百香の股間からも液体が激しく射出され、足下に水溜まりが一気に形成された。

「なんて熱いんだ。予想どおり……いや、予想以上のザーメンミルクだったよ……。子宮が喜びすぎて……思わず、漏らしてしまったじゃないかぁ……♪」

俺のとあわせて匂い立ってくる、百香の淫液の香り……。俺の背中にゾクリとまた悪寒が走る。だが、それは恐怖じゃなくて……男としての本能かもしれない。

「はぁ……はぁ。やっぱり、これは……まずいな。『当たり』だ。これなら、長年温め続けた『あの計画』を今から始めることもできる」

あの計画?

百香の言葉が気になった次の瞬間、視界がぐらりと揺れた。

「あ……れ……」

「どうした?」

部屋の天地が逆転し、さらに歪んでいく。すーっと自分の意識もどこかに落ちていき、俺はそのまま……気絶していた。

「いったい彼に何をしたんですか!」

気がついて耳に入ってきたのは、竹見さんが怒っている声だった。そして、すぐにもう一人の声も聞こえる。

「倒れたのは私のミスだ。まさか手こきで倒れるとはな」

「て……こき……?」

「手こきだよ。チンポをこうやって握り、こんな風に動かして射精させたんだ」

「な、なぜ、そ、そんなこと……」

「確認のためだ。これ以上説明するつもりはない」

「なんですかそれ!」

二人の声を聞いてるうちに覚醒してきた。俺がいるのは先ほどと変わらない。寝かされているのも先ほどと同じソファーだ。

「竹見さん……」

「あ! 気がついたのね!」

身体を起こしてソファーに腰掛けると、すぐに竹見さんが素早く隣に座り、ギュッと抱きしめてくる。

「良かったぁ……体は大丈夫?」

「あの……あまり強く抱きしめられると、苦しいです」

「あっ、ご、ごめん……」

慌てた竹見さん身体を離す。どのくらい倒れていたんだろう? 外はもう薄暗くなっている。

「竹見さんが、どうしてここに?」

「舛成先生に連絡をしたら、なぜか佳純が来たんだ」

百香の口調からは、あまり切迫感はなく、竹見さんが来たのが不本意そうだった。

「舛成先生が来るほどじゃないって判断したのよ」

「ほう。ということは、秋良に問題はないのだな? では、秋良。続きをしようか」

「「続き?」」

俺と竹見さんが同時に尋ねる。

答える前に、百香が俺をソファーに押し倒した。

「七条さん! 何をするつもりなの!?」

「何って。決まってるだろう。セックスだよ、セックス。勃起するのが確認できたからな。とりあえず私の煩わしい処女膜、この子のチンポで、ぶち破ってもらおうと思って」

「ええっ!!」

竹見さんは驚きの声を上げたが、俺は疑問しかない。

「なんで百香とセックスしなくちゃいけないんです?」

「周防君もなに冷静に言い返してるの! よ、呼び捨てにしてるし」

竹見さんは俺と百香を見て慌てているが、当事者の二人は冷静だった。

「私の計画があると言ったろう? そのためにセックスが必要だ」

「わけ分からないですし。体力も気力もいっぱいいっぱいなので、そんなことしたら、俺の身体、どうなるか分かりませんよ?」

「私が上になって、腰を動かすだけでもか?」

「たぶん」

「なるほど……」

竹見さんが顔を真っ赤にして俺達の会話を聞いている。そうだよな。俺は病気で感覚がおかしくなっているが、結構恥ずかしい話をしてる。百香は、まあ、やっぱり変わった人なんだろう。

「ふっ……。仕方ない。だからといって諦めはしないがな。しばらく様子を見ながら指導をしていこう」

セックスができないからといって指導を辞めるつもりはないようだ。

「今日はもう帰っていいよ」

もう俺には興味が失せたらしい。描きかけらしい絵の前に座り作業を始めていた。

「それじゃ百香。また、よろしく」

「んー」

こちらを振り返りもせず、百香は絵に没頭している。

「ねえ訊きたいんだけど」

ふらつく俺の身体を竹見さんに支えてもらいながら外に出ると、静かに尋ねられた。少し不機嫌そうに。

「なんで、七条さんのこと、『百香』って呼び捨てにしてるの?」

「苗字や敬称をつけて呼ぶのを彼女が嫌がったからです」

回答に竹見さんは、ポカンと口を開ける。

「それだけ?」

「それだけです」

「ふーん……それじゃあ。……佳純。私のことも……佳純って呼ばないとダメ。七条さんだけなんて、ズルイもん。私も君のこと、秋良君て呼ぶからね!」

何がズルいのか正直よく分からない。とはいえ難解な要求でもない。

「分かりました、佳純」

「はうっ!!」

言われたとおり名前を言うと、竹見さんは衝撃を受けたかのように胸を押さえた。

「どうしました?」

「な、なんでもない。もう一度、名前……呼んでみて」

「佳純」

「はわぁ!?」

いきなり膝から崩れ落ち、地面に手をつく。

「どうしました?」

「ごめん……秋良君。呼び捨てナシ。佳純さんにして。呼び捨ては難易度が高すぎたみたい。ああ、ビックリした。……それじゃ、寮に帰ろう」

すっかり日が落ちた大学。もう平気だと言っているのに、竹見さん……いや、佳純さんは俺に肩を貸し、ゆっくりと歩き始めた。

「ん……秋良君。お風呂入ろうか?」

寮のエントランスは夜でも煌々と灯りがついている。光の中で自分の身体を見ると、服や腕に土や埃がついていた。百香は俺を美術室へ運ぶのに、引きずったのかもしれない。

「服も洗濯してあげるから、このままお風呂に行こうね」

「風呂に行く? 大学内に銭湯でもあるんですか?」

「ふふ。いーから、いーから。こっちよ」

佳純さんに手を取られて、寮の奥へと向かった。

案内されてやってきたのは大浴場。湯船には十人以上入れそうなほど広い。洗い場もきちんとあって、温泉や銭湯の施設そのものだ。夜遅くまで利用でき、女子達に人気の場所だそうだ。

女子寮なので当然、男湯などなく、佳純さんの「この時間なら誰も来ないわよ」という言葉を信じて裸になり、中に入った。だが、俺をここまで連れてきた本人がなかなか脱衣場から出てこない。

「もう少し! もう少ししたら、そっち行くから!」

何度か呼びかけたのに、返事は「もう少し」、ばかりだ。さらに数回呼びかけても反応は同じ。立ったままだと疲れて身体がくらくらしてきたので、仕方なくこう言った。

「……誘ったのは、佳純さんでしょ? そこから出てこないなら、さっさと一人で体洗って、湯船に浸かっちゃいますけど?」

「だ、ダメ! う、うん! 覚悟決まった! 今、そっち行くから!」

大きく深呼吸を繰り返す音が聞こえてから、やっと佳純さんが浴場にやってきた。

「お、お、お待たせ。き、き来たよ……さ、さあ、私が……体ををを、洗って、あげる」

浴場なので俺も佳純さんも裸。彼女は胸元と股間の辺りを隠しているが……。あ、そうか。裸が、恥ずかしいんだ。どうも、人の感情を読む感覚も鈍っているらしい。これは思ったよりも重症だな。

「……佳純さん、本当に大丈夫ですか? 顔も赤いし、なんかすごく体震えてますし。俺、自分でやれますよ?」

「だ、だめ! 七条さん達に、負けてられないもん……!」

なんでここで百香の名前が出てくるんだろう?

「はいはい! 身体を洗ってあげるから、椅子に座って」

なんだかごまかされたような? 追及する必要もないので浴場でよく見かける椅子に俺は腰掛けた。その背後に佳純さんが膝立ちになったのが、鏡越しに見えた。

「それじゃ洗ってあげ……あ、いけない。ボディー洗い用のスポンジ忘れた。タオルもないし、ど、どうしよう……」

「ああ、だったら、手で洗うんでいいですよ」

「て、手!? 手で……。う、うん。そうよね。そうするわ」

何か納得すると、佳純さんはボディーソープをボトルから手のひらにたっぷりと取り始めた。いや俺は、自分で洗うと言ってるんだけど……。

「あの、佳純さん……」

「大丈夫! お姉ちゃんに任せなさい♪ はい、まずは背中からよ」

ボディーソープが背中にたっぷりと塗りたくられた。

「うわぁ……男の子なのに、肌のキメ、細かいね……色も真っ白だし……いいなぁ……」

「ずっと入院してましたからね」

「あ、ご、ごめんなさい……気に障った?」

「いえ、俺は事実を言っただけなんで。別に怒ってませんよ」

「ごめんね……デリカシーなくて……」

少し落ち込んだらしく、その後は黙って俺の身体を洗い続けてくれた。背中に、首筋に、腕に。背後からできる部分は、すべて洗ってもらった。

次は身体の前面。だが、そこで佳純さんの動きが止まっている。

「佳純さん? 前は洗わないんですか?」

「う、ううん! もちろん洗うから。大丈夫……大丈夫……」

こうしているだけでも、身体が冷える……。

「佳純さん、向きを変えましょうか?」

「え……? そうね……」

その方が洗いやすいと思って、椅子に座ったまま、身体の前面を佳純さんの方に向けようと動き始めた。

「あっ!? ああ! ま、待って。まだ覚悟が! あ、ちょ、ちょっと!」

膝立ちの佳純さんが俺の身体の動きを止めようと肩を掴んだ。が、ボディーソープでぬるぬるになった肌で手が滑り、彼女の身体が俺に向かって倒れ込んでくる。

「きゃっ! あ……あっ……!」

今の俺には、彼女の身体を支えられる力があるはずもなく、佳純さんの重量を感じると同時に椅子から転げ落ち、浴場の床の上に仰向けに倒れていた。しかも、佳純さんが上に完全に乗っかっている状態で。

「いたた……。はっ! ごめん秋良君! 大丈夫? 怪我はない!?」

「え、ええ。ちょっと痛かったですけど……」

「ごめんね。いますぐにどくか……ら……。あ……」

至近距離にある佳純さんの顔がさらに赤くなった。

「ね……いま、私の太ももの内側に当たってるのって……」

俺の腰を跨ぐ恰好になっている佳純さん。その位置にあるものと言えば……。

「それは、俺のチンポですね」

「ち、ち……ち、ち……」

顔をさらに赤くして慌てている。でも、慌てるのはそこじゃないだろう。なにしろ全裸の男女が、床の上で裸で重なっているのだ。泡塗れで、佳純さんの大きな胸が俺に強く押しつけられている。

誰かに見られたら、どう言い訳しても確実に誤解される。

「とりあえず、どいてもらえますか? 俺、佳純さんを起こす力もないので」

「うん。そうだね。すぐにどくね」

と、言ったのに佳純さんはなぜか動く気配がない。その代わり、俺の目を探るように見ている。

「秋良君。あ、あのさ。私とこうして、抱き合ってるの、気持ちいい……かな?」

「まあ、ふかふかで心地いいなとは、思ってます」

「ホント? ず、ずっと、抱き合ってたい……? 七条さんよりも、ずっと」

「なぜ百香の名前が……」

「なんでも! ねえ、どうなの?」

「はあ……。まあ、できるなら、ですかね」

「そ、そうなんだ。うふふ♪」

表情を崩し嬉しそうに微笑むと、身体をより強く押しつけてくる。

「だったら、さ……もう、七条さんと、エッチなことをしないようにして」

「無理やりされただけですけど」

「だから、されそうになったら、逃げるようにしなさい。いい?」

なぜ今、こんなことを言うのか。やっぱり分からない。とりあえずどいて欲しい。

「じゃあ、七条さんとしたくなくなるまで、どいてあげないもん!」

佳純さんのお気に召す回答ではなかったせいか、むくれてしまった。そして、さらに身体を密着させてくる。佳純さんの太ももに当たっている肉棒は、ぬるぬるの肌に擦られ、敏感に反応していた。

「あの、そんな動くと、困るんですが……擦れて……」

「とか言って逃げるつもり? だめよ。逃がさないんだから」

足で俺の腰を挟み込もうとしているらしい。だがボディソープの滑りでうまくいかず、何度も何度も太ももの内側が俺の身体を撫でる。そこにはチンポがあって、擦られ続けた。そうなれば、もちろん……。

「ふぇ、ふぇぇぇ……あ、秋良君……こ、これ……?」

「だから言ったじゃないですか。擦れてるって」

「だ、だって……でも……。わ……わ……。ホントだ……お、おっきい……」

佳純さんは足をわずかに持ち上げて、自分の太ももにより勃起した肉棒を見つめた。

「あの……あんまり見られると、今の俺でも少し恥ずかしいんですけど……」

「ひゃっ! ご、ごめんなさい……。でも、その……ねえ、これって小さくなるの?」

「ええ、まあ、長いこと放っておけば」

説明にふーんと言いながら、視線を肉棒から放さない。

「こ、こんなにしちゃったのは、私のせいだし……なんとか、してあげようか?」

「あの……それ、意味分かって言ってますか?」

佳純さんは真っ赤な顔のまま頷いた。

「うん……。すっごく恥ずかしいし、そういうこと一回もしたことないけど……」

そんなことお願いしていいのかな? 勃起はこれで結構体力を奪う。このまま長時間放置していると負担も高くなってツラそうだ。してくれるならありがたい。

「じゃあ、お願いしてもいいですか?」

「うん。あ、でも、やり方は全然分からないの。指示してくれる?」

「分かりました。えと……そのまま太ももを上下に優しく動かしてもらえますか」

「え? 足……? 手とか……じゃないの? うん。分かったやってみるね」

この続きは、4月13日発売のぷちぱら文庫『しごカレ エッチな女子大生とドキ×2ラブレッスン!!』でお楽しみください!!

(C)SHIYU KUROTAKI/Atelier KAGUYA BARE&BUNNY

妹の叫び声を聞きながら、俺、周防秋良が救急車に担ぎ込まれた先は舛成女子大学付属病院。父親も、母親も必死になって励ましてくれている。

いま思えば予兆はあった。

始めは強い倦怠感。ただの疲れだろうと思い身体を休めたが回復はしなかった。それどころか、徐々に目眩を起こしたり、色々なものに対する欲求が希薄になってきて、自分が「おかしい」ということにようやく気がついた。

だが、それはもう絶望的なタイミングでもあった。気付いた時には既に遅く、夏が始まろうというある日、全身から一気に力が抜けて、そのまま倒れていた。

すぐに集中治療室に運ばれ様々な検査が行われた。医師が下した診断は……。

『八識喪失病』

筋肉の萎縮と低下を起こす「萎縮性側索硬化症」に加えて視覚や聴覚などの感覚喪失が同時に起こり、最終的には心臓停止に至る病。世界でも症例がほとんどなく、有効な治療法も見つかっていない。完治率は絶望的に低い状況。

あとは静かに心身が衰弱していき、死に至る。医師にそう説明されても、俺は妙に心が穏やかな状態で、覚悟が決まっていた。

……そう。決まっていたんだ。けれど。

「うん。順調に回復が始まっているね。もう大丈夫そうだ」

「はい、ありがとうございます」

俺は、ぼんやりとした意識の中で目の前の医者に頭を下げた。

倒れた日から一年。奇跡が起きていた。

八識喪失病については長年治療薬が研究されてきており、ちょうど俺が入院するタイミングで特効薬が完成したのだ。まだ正式な認可はされていなかったが、どうせ助からないのならと細かいインフォームドコンセントを受けたあとに合意し、臨床試験を受けることにした。

結果、薬は効いてくれた。徐々に徐々にゆっくりと心身が回復をしてくれたのだ。

そして今日、限定的だが普通の、つまり病気にかかる前の生活に戻れる許可が出た。そろそろ夏が始まろうという季節に。

「本当に……ありがとうございます、舛成先生。先生がいなかったら、俺」

病院一階にある診察室。患者用の丸椅子に座り、主治医の舛成先生に頭を下げる。ほんの半年前には三階の病室から一階のここまで、歩いてくることも不可能だったし、椅子に座ったままでいるのも難しかった。

先生は医師用の椅子に座り、いつものように穏やかに微笑んでいる。

舛成先生。病院の名前と同じなのは、院長の息子だから。舛成の一族というのは、医者や教師が多い名家というのを看護士さんが教えてくれた。といって、舛成先生は偉ぶったところもなく、気軽に話すことができる。

「患者を助けるのが医者の務めだからね。それよりも、僕は君の勇気に感謝しているよ。君が合意してくれなければ臨床試験も、貴重なデータを得ることもできなかった。このデータは同じ症状で苦しむ患者さんを救う助けになるよ。ありがとう」

先生が頭を下げる。病気前の俺なら、命を助けてくれた先生がそんなことをしたら、慌てたり、恐縮したりしただろう。だが、回復しているとはいえ、まだ感情を上手くコントロールできていない。

「いえ……」

ようやく出た言葉は、それだけだった。俺の症状を分かっている先生は気にした様子もなく話を続ける。

「普通の生活を過ごすといっても、以前と同じようになるのには時間がかかるだろう」

「それは……そうでしょうね……」

今日までほとんど病室で過ごしてきたのだ。いきなり一般の生活に戻るのはかなり厳しい。家に戻れば家族に迷惑をかけてしまう。

「もう一つ、君にとって厄介な話がこちらに届いている」

そう言って舛成先生は白衣のポケットから封筒を取り出した。表面によく見慣れた校章が印刷されている。それは、俺が在籍する学校の霧沢学園からのようだ。

「一週間ほど前に僕宛に届いてね」

渋い顔をしながら中から手紙を引き抜き、ゆっくりと開く。

「霧沢学園は、結構な進学校だ。地域でトップクラスの。そうだったね?」

「ええ。まあ、そこそこです。あの、俺はどういう扱いに?」

ごく普通の学生として過ごしてきたが、二年の夏に入院してしまって約一年。まったく登校できていない。体調が回復してくると、どうにか自分で勉強を始めたが授業に出られる状態でもなかった。その俺が、学校ではどういう扱いになるのか、今さら気になった。

「それについての連絡なんだ。僕の方で確認を取ったから説明するよ。学園はあと数日で夏休みだそうで、三年に進級した君が復学したとしても二学期からということになり、卒業まで半年しかない。現在でも出席日数的にはかなり厳しい……らしい」

先生の顔がますます渋くなっていく。俺もイヤな予感はチラリと浮かんだものの、それが感情と直結してくれない。

「学校側も不幸な病気にかかってしまった君を無慈悲に見捨てることはしない。条件次第では、卒業も認めるとのことだ」

「条件……ですか」

「ああ。夏休みの終わり、八月二十九日と三十日にテストを受けてもらいたい。内容は学力テスト、体力測定、そして面接だ。学力、体力、社交面で我々が問題なし、と判断できれば出席日数に関しては不問。そのまま復学してもらい、何も問題を起こさなければ、皆と同じ卒業認定を出す……しかし」

先生はイヤなものでも見たかのように眉間に皺を寄せる。

「しかし、少しでも問題あり、と判断すれば、留年、もしくは退学も考えてもらいたい。以上が職員会議で決められた……ということだ」

手紙の端を指先で軽く叩き、軽く溜息を吐いて、俺を見た。

今日が七月の三日。ようやく病室から出られる状態なのに、たった二ヶ月で学園側が提示した条件をクリアするのは難しい。そこそこの進学校で、地域の上位校でもあることから留年者を出すのは避けたいのだろう。つまり舛成先生に届いた手紙は、婉曲な自主退学勧告ということだ。

「どうするかね?」

「……どうするも何も。……二ヶ月じゃ」

こういう時、怒ったり、病気を嘆いたりするのが通常の感情ではないかと想像する。以前なら、たぶん学園の対応に腹を立てていたに違いない。そう頭の中では描けるのだが、やはり感情が込み上がらない。

「つまり、諦めると?」

「ええ。以前の状態に、学力も含めて二ヶ月で戻るなんて。とても……。そんな方法があるなら、頑張ると思いますが……」

「あるとしたら?」

「……え?」

意識が薄い今でも、その言葉には多少心が動いた。

「正確には、『あるかもしれない』だな。一つプランがあるんだけど、乗るかい?」

穏やかな笑みから、少し興奮気味の、玩具を前にした子供のような顔で、そう提案してきた。この顔は、入院してから臨床試験を行う前に何度も遭遇している。実験台的な扱いは決してしない先生だが、医師であると同時に研究者でもある舛成先生は、プランの実行に軽く興奮してしまうらしい。

「判りました。そのプランというのをお願いします」

どういう内容なのかを聞く方が良いのかもしれない。だが、学園に戻りたければ、他に選択肢はないのだ。俺の身体を一年がかりで治してくれた先生だ。信頼もしている。

「分かった。明後日までに準備が整うと思うので、それまで待っていてくれ」

俺はやはり盛り上がらない感情のまま、頷いた。

舛成先生から「準備が整った」という連絡があり、連れて行かれた先はなんと学生寮。

しかも病院隣接の「舛成女子大」の学生寮だった。

感情が乏しくなっている俺でも、驚くという感覚が灯った。

「大丈夫。許可は取ってあるから」

「そうですか……」

不安、という感覚が宿るべきなのだろうがそれは起こらない。代わりに、なんとも言えない居心地の悪さを感じていた。そんな俺の様子を気にすることなく、先生は学生寮の一室に俺を連れて行く。

学生用の部屋にしてはずいぶん広い。こんなところで何をするんだろう? その疑問の答えは、舛成先生がすぐに教えてくれた。

「今日から君は、ここを拠点に二ヶ月間で完全回復。いわば、リカバリーするための授業を受けてもらおうと思っている」

「リカバリー? 授業……?」

「文字通りの意味だよ。今の君は、学力だけじゃなく、体力もコミュニケーション能力も著しく低下している。そこで、各分野を担当する先生の個人授業を受け、二ヶ月で病気以前の……いや、その時以上の能力を身に付けさせようというわけだ」

俺が考えていたよりも、ずいぶん大がかりな話になっていた。でも、そのくらいじゃないと二ヶ月で前の状態以上にするなんて不可能だ。

「各分野ということは、それぞれのエキスパートに来てもらえるんですか?」

「はは、まあエキスパートという程ではないが、優秀なのは間違いないよ。安心してくれていい」

問いかけに先生は少し困ったように微笑み、軽く頬を掻いた。

──ピンポーン

話の終わりを待っていたかのように部屋のチャイムが鳴る。

「お、来たか。実は、顔合わせのためにその先生達を呼んでおいたんだ。待ってなさい」

すぐに先生が連れてきたのは二人の女性。

「教育学科に通っている竹見佳純です。これから二ヶ月間よろしくね」

「やっ♪ 私、瀧河汐梨。スポーツ学科に通ってるの。これから、二ヶ月間しっかり鍛えてあげるから、よろしくね!」

「周防、秋良です。……よろしく」

初対面の相手にも感情が大きく動くことはなく、頭を下げた。俺の態度については事前に説明をされているらしく、二人とも気にした様子はない。たぶん。

それより二人とも大学生とは。エキスパートというより、家庭教師という感じだ。

「大学生と聞いて不安に思ったかもしれないが。……おっと、まだそこまでの感情の起伏はないか。とにかく、教師の募集に応じて集まった中から、僕が選んだ優秀な学生達だから。安心していいよ。……ところで、七条さんは?」

俺の知らない名前が出ると竹見さんが顔を曇らせる。

「ついさっきまでは一緒に居たんですけど、気が付いたら居なくなってて……」

「相変わらず自由人だな、彼女は。……まあ、そういうところがプラスになると思って、採用したんだが……まあ、いい」

先生は俺を見て、話を続けた。

「担当はあと一人居るんだが、行方不明みたいなので、後日改めて顔合わせをしよう」

「……判りました」

こうして、俺の様々な能力を元に戻すためのリカバリー授業がスタートした。

期限は二ヶ月。達成できるかは分からないが、今はこのプランに頼るしかない。

翌日からさっそく授業がスタートした。場所は「舛成女子大学スポーツセンター」。

大学の敷地内にある本格的なスポーツ施設で、各種の室内競技の施設からトレーニング機器まで設置されていた。スポーツ学科の瀧河さんにはお馴染みの場所でもあるようだ。

「では周防君。今日は軽くプールで授業を行いましょう。水の中なら、負担も軽減されるし、初めてにはもってこいだわ♪」

久々の水着姿でプールサイドに立った。プールの規模はレーン数が多く、全長五十メートルの本格的な施設。通っていた学園どころか、街中のちょっとしたスポーツクラブよりも立派だ。

「……ねぇ、ちょっと。なんで、男子がここにいるの?」

「あ、本当だ。……で、でもさ、あの子、なんか……可愛くない?」

「う、うん。なんていうか、凄く母性本能くすぐられちゃう感じ、あるよね♪」

競泳用の水着に、がっしりとした肩幅の、いかにも水泳部員という女性達が、俺を見てそんなことを言っているのが聞こえた。ここは女子大。泳いでいる学生も女性だけだ。

そんな中で、瀧河さんの格好は、いわゆるビキニ。競泳水着ではない。

「瀧河さんの水着は、プライベートな奴なんですね」

「ええ。私は水泳部じゃないしね。もしかして競泳水着姿が見たかったのかなぁ~?」

「違います。大学内の施設なんで、いいのかな、って思っただけです」

「ふぅ~ん? まあ、そういうことにしておいてあげる♪ あ、でも、もし見たくなったら、言ってね。着てあげるよん♪」

俺は軽く溜息を吐いた。

「まずは準備運動! ストレッチから行こう。その後、軽ぅ~く泳ごうっか」

こうしてスタートした「軽ぅ~く泳ぐ」授業だったが……。

「ほらほら、リズム良く顔を浸けて泳ぐ! まだ、ほんの十分しか経ってないよ」

「んぐっ、ふぅっ……はぁ、んっ! はぁ……!」

ずっと泳がされ続けている。瀧河さんが隣を泳ぎ、しっかりと指導しながら。

今日は水中歩行ぐらいで済ますのかと思っていたが、補助付きとはいえ既に百メートルは泳いでいた。体力もかなり落ちている上に、反応も思うようにできないので、自ずと溺れかけていく。

「がぼっ、んぐっ、げほっ……! も、もう、無理……終わらせてっ……!」

「大丈夫! まだ、やれるわ! このプールあと一往復するまで、泳ぐのを止めない!」

瀧河さんの笑顔とノリに騙されていた。この人、とんでもないスパルタの体育会系だ。

「ほら、もう少し! 頑張って!」

本当に溺れかけているのに……。リカバリーする前に、昇天してしまいそうだ……。

水をたっぷりと飲み込み、吐き出しながら、必死に訴えるが瀧河さんは取り合わない。さらに百メートルを泳ぐ体力など今の俺にはなく、プールの中央付近で力尽きプールの底に沈みかけた。

「えっ!? ホントに溺れてるの!? 大丈夫!? ほら、私に掴まって!」

瀧河さんが手を伸ばしてきたので、無我夢中でしがみつく。

「やっ、ちょっと!? そんな、されたら水着……ぬ、脱げ……きゃあ!」

何か言っているが、こちらも必死だ。掴みやすそうな膨らみに手をかけて、さらにしがみつく。

「ひゃうぅ!? そんな、強く……胸、揉んじゃぁ!? あ……んぐ! だ、だめえ!」

なぜか俺の身体を引き剥がそうとしてきた。が、離れたら確実に水の底に沈む。

「ふあああ! そ、そんな揉み方ぁ!? お、怒るよぉ!? きゃふぅんっ! そ、そんなとこ……ろぉ……。あ……あぁぁ! こ、このままじゃ、二人とも……ぉ!」

瀧河さんの悲鳴が室内プールに響いた。

「ぜぇ……ぜぇ。ありがとうございました」

プールサイドに俺と瀧河さんを引き上げてくれたのは、水泳部の皆さん。七、八名が俺達の周りに泳いで来て、助けてくれたのだ。

プールサイドに横たわる俺の周囲には数名の女子学生がいた。一方の瀧河さんは、他の部員達と何か話しながら水着を着け直している。こうなってやっと気がついたが、俺が掴んでいたのは彼女の胸……。不可抗力とはいえ、かなり強く掴んでしまった。

ようやく呼吸が落ち着いたので俺はゆっくりと上半身を起こす。と、すぐに左右の女性が身体を支えてくれた。この大学は献身的な人が随分多いみたいだ。

「大丈夫? まだ横になっていた方がいいよ?」

「いえ。もう、楽になりましたから」

「無理しないで。ほら、身体を預けちゃっていいからね」

競泳水着の女性はなぜか俺の腕に抱きつき、胸を肩口に押しつけてくる。気が付くと背後にも女性が座っていて、なぜか身体を密着させてきた。

「ほら。抱きついていいよ?」

「は……はあ。でも、そんな必要はないですから」

そう言ったのに女性達は離れようとしない。それどころか、他の学生達まで周りに群がり出している。なんだ、これは?

「周防君!」

水着姿の瀧河さんが腰に手を当てて正面に立ち、俺を見下ろしている。

「は、はい、なんですか、瀧河さん?」

「もう、大丈夫でしょ? 私が支えてあげるから、今日はこれで切り上げて帰るわよ!」

「助かります……正直、もうこれ以上は限界でしたから」

まだ怒っている。あんなことをされたのだから当然だろう。俺はなんとか立ち上がり、瀧河さんのあとをついて歩いていった。

更衣室の前で不意に瀧河さんが立ち止まり、俺に頭を下げた。

「……その、今日は無理させちゃってゴメンね。次は、ちゃんとペース考えて、教えるから……。その……私の授業、嫌いにならないでね……?」

元気でノリの良い雰囲気は消え、なぜかオドオドとし俺の顔色を窺っている。俺を溺れさせかけてしまったことがかなり堪えたようだ。

「大丈夫ですよ。あなたの真剣さは伝わってます。これから、本格的によろしくお願いします」

「うん……うんっ! ふふ、一緒に頑張っていこうね♪ じゃ、着替えたら施設の玄関で集合ね。これからのこと考えよう?」

最後は、機嫌も戻った瀧河さんは、なんだか嬉しそうに女子更衣室に入っていった。

スポーツ施設の玄関に瀧河さんの姿はなかった。やはり着替えは男の方が早いようだ。

「ふう、西日がきついな」

建物の外に出て空を見た。夕方が近付いているのにまだ太陽の勢いは盛んで、身体をじりじりと焼いてくる。初日からハードな運動をして疲労感はたっぷりだ。早く部屋に戻ってベッドに倒れ込みたい。

「瀧河さん、まだかな??ん? え……?」

近くの繁みが揺れたかと思うと、女性が現れた。派手な髪色、ダブダブの服。他の学生と雰囲気の違う彼女は、ずんずんと一直線にこちらに向かってくる。

俺の目の前に来たかと思うと、ハンカチを取り出した。

「あの、あなたは何を……んぐ!? んんっ……」

布切れが俺の目鼻を一瞬で覆い、すぐに意識が遠くなっていく。なんだ……これ?

どのくらい時間が経ったのだろう。

俺は意識を取り戻し、ゆっくりと目を開いた。泳ぎの疲れなのか、薬品のせいなのか、まだなんとなく身体が重だるく動かしにくい。目だけを動かして周囲を探ると、かなり広い部屋なのが分かった。床の上には筆や絵の具、キャンバスやイーゼルなどの道具が乱雑に置かれていた。よく見れば石膏像などもある。美術室、なのか?

俺が寝かされているのは重厚そうなソファーで、別に縛られたりはしていない。とはいえ誘拐なのだ。怖がったり、驚いたりするべきなのだろう。でも、やっぱり俺の気持ちは今回も特に動かず、頭は現状を分析し続けている。

「やあ、気が付いたみたいね」

不意に声をかけられた。声は女性。その方向に目を向けると、俺を誘拐した髪派手女性がにこやかに立っていた。

「七条、百香だ。よろしく」

誘拐犯が自己紹介をした。しかも、よろしくとはどういう意味だ?

「あの、七条さん」

「…………」

言われたばかりの名前で呼びかけたが、俺をジッと見つめるだけで反応がない。

「七条さん?」

「…………」

もう一度。さらにもう一度。呼びかけてみたが固まったまま、口を開いてくれない。

何だって言うんだ? ん……。もしかして……。

「百香さん」

「なんだ?」

やっぱり。苗字ではなく、名前で呼ばなくちゃいけないのか。

「あの……百香さん。どうして俺を……」

「さん付けもいらない。百香でいい」

マイペースな人だな……。でも従わないと会話が続かない。

「……じゃあ、百香。ここは一体どこです? どうして、俺をさらったんですか?」

ここまであまり表情の変わらなかった百香が、驚いた表情を浮かべた。

「随分、素直な性格みたいだな。……いや、これが『例の病気』の影響なのか? 何にしろ、私には好ましい反応だな」

ん? 俺の病気のことを知っている。それに、このマイペースさ。そして、苗字。俺は、舛成先生の昨日の言葉を思い出した。突然来なかったもう一人の教師の名前を七条と言っていたことを。

「もしかして、昨日会うはずだった最後の一人……?」

「そうだ。見てのとおり美術系。あと、インディーズでロックバンドもしている。まあ、二ヶ月、色々教えてあげるよ」

「なるほど。百香には絵や音楽を教わることになるんですか?」

「色々だ」

会話が噛み合ってるようで、何も噛み合ってないような……。

竹見さんや、瀧河さんともずいぶんタイプが違うみたいだし。こんな人が舛成先生の出した募集というのに応じたのは意外だ。あまり人に何かを教えるタイプには見えない。

「百香はなんで、今回のリカバリー授業に応募したんですか?」

「公募のページで、お前の写真を見た時にな。お腹の奥にドンッ、と来たんだ。同時にカッ! と熱くなった。子宮がな、『この公募に応募しろ。でなければ、後悔するぞ』といつまでも激しくシャウトするんだよ。だから応募した。理解できたか?」

「……無理」

「ふっ。まあいい。写真でも反応したが、実物にはさらに激しくシャウトしている。昨日は、直前でお前と会わなくて良かった。たぶん周りの目があっても、衝動を抑えきれなかっただろうからな」

そこまで一気に喋った百香はソファーに近付くと、俺の手を取った。

「立てるか?」

「え? ええ。大丈夫です、けど……?」

答えると百香は俺を抱きしめるようにして身体を起こし、立たせてくれる。この人は、次の行動がまったく読めない……。

「私の勘はいつも当たるんだが、一応確かめさせてもらうぞ。私がお前を指導するに値するかをな」

「は、はあ。どうぞ」

軽く頷いた百香は近くにある椅子を引き寄せ、俺の正面に置くとそれに座った。そして、まったくためらうことなく俺のズボンとパンツを一気に下ろしたのだ。もちろん垂れ下がった状態で肉棒が露出する。

「本当に何をしようと……?」

「へぇ……この状況になっても、大きな動揺は見せないんだ。ふふ、なかなかいいじゃないか♪」

確かに病気の影響で反応が鈍くなっているが、もし正常な状態だったとしても唐突すぎる展開に呆然としてたような気もする。

そんな俺を見ながら、百香は初めてニヤリと笑みを浮かべた。ただそれは、絶対に普通の人に見せちゃいけない加虐的な笑み。今の俺ですら、背筋にゾクリと悪寒が走った。

「そのまま待っていてくれ。えーと、あの本は。お、あった、あった」

手にしたのはなぜかエロ漫画。椅子に座った百香はエロ漫画を右手で開いた。

「勃起させるには……。擦るわけか。ふむ……」

左手が肉棒を無造作に掴む。やっぱり行動が読めない……。

「あの……なんで、こんなこと?」

「そりゃあ、お前のチンポを勃起させて、私にザーメンミルクをぶっかけさせるためだ」

「……何のために?」

「匂いと感触、味で私が教えるに相応しい奴か、解るんだよ。ほら、早く勃起して、ぶっかけろ」

百香はめちゃくちゃに肉棒を擦り始めるが、痛みしか感じない。

「うっ……。い、今までも、男性にこんなことして確かめてる……んですか?」

「いや、初めてだよ。私の子宮がシャウトしたのも生まれて初めてだと言っただろう」

「じゃ……。な、なぜ、相応しいかどうか断定できるんです?」

「それは、私が七条百香だからだよ。……うぅん、中々反応しないな。早く勃起しろ」

うまくいかないことに苛立ったのか睨まれてしまう。

「そんな、痛くされたら……無理……い……テテ……」

「ほう? このマンガによれば触れた次の瞬間には巨大化しているのだが。ん? なになに、『優しく擦る』、『亀頭やカリ首を指で弄る』か。なるほど。こんな感じか?」

突然、百香の指使いが絶妙になった。握る力が緩み、指の先でカリ首が丁寧にゴシゴシとしごかれる。たちまち肉棒は反応し、膨らみ始めた。

「お? 大きくなってきたな? 次は……亀頭の先っぽにある縦割れを触ると良いのか。……ふむ、これか?」

「あうっ!?」

またも力加減をしないで、尿道口をグリッと擦られ痛みに腰を引いてしまう。

「そ、そこは一番……び、敏感なんで……」

「そうなのか? ……なるほど。女のクリトリスやマンコの入り口を触るようなもんか。それは、確かに強くするとまずいな。気を付けるよ。こんな感じか?」

百香の学習能力はかなり高く、俺の反応を見ながら、チンポの愛撫方法を習得してしまったらしい。微妙な力で肉棒全体を握り、亀頭を中心にシコシコと手のひらで撫でるように擦る。時々、親指の腹でカリ首や尿道口を突き、強めの刺激を追加してきた。

巧みな手の愛撫。快感が押し寄せ、水泳の疲れもあって立っているのがツラくなってきた。思わずソファーに倒れそうになると、百香から叱責された。

「……しっかり、踏ん張れ。そうでないと、上手くチンポをしごけなくなるだろ?」

「そう、言われても……」

だが逆らうことはできず、俺は懸命に踏ん張った。そんな様子を百香は、また加虐的な笑みを浮かべて見ている。

「ふふ。かなり大きくなってきたな。お? 先割れから汁が溢れてきたぞ♪ マンガによると……気持ち良くなると出るらしいな。この調子でもっと気持ち良くなって、早く私をお前のザーメンミルク塗れにしてくれ♪」

百香の声が上擦ってきた。冷静に見えて興奮しているらしい。絶妙な撫で方をしながらも手の往復運動がスピードアップしていく。

「良い声で、鳴く……♪ その声を聞くと、子宮のシャウトがますます激しくなるな♪ ふふ、教えてやろう……今、私のマンコからも、お前と同じように……汁が溢れて、パンツがびしょびしょだ♪」

恥ずかしい単語を口にすることで、さらに興奮が高まったらしい。足を軽く広げ、少しだけ肉棒を強く握り、熱に潤んだ瞳で俺をジッと見つめる。

「あまりにも、私好みの反応ばっかりするから、そんな風になっちゃったんだぞ? どう責任を取るつもりなんだ?」

完全に楽しんでいる。なのに俺の肉棒は反応しきっていて……。

「ふふ……随分とチンポがビクついてきたじゃないか。出るのか……? ザーメンミルク、ついに私にぶっかけるのか?」

抵抗したい……。だが、その手の動きに俺はとうとう……。

「うっ……くぅぅぅ…………」

身体の奥から激しく噴出した白い粘液。そのすべてが、百香に降り注いでいく。

「あはぁぁ……♪ んっ……はぁ……あっ……来た……あ……あぁぁ……」

歓喜の声を上げながらザーメンシャワーを浴び、甘い吐息を漏らした。と、同時に百香の股間からも液体が激しく射出され、足下に水溜まりが一気に形成された。

「なんて熱いんだ。予想どおり……いや、予想以上のザーメンミルクだったよ……。子宮が喜びすぎて……思わず、漏らしてしまったじゃないかぁ……♪」

俺のとあわせて匂い立ってくる、百香の淫液の香り……。俺の背中にゾクリとまた悪寒が走る。だが、それは恐怖じゃなくて……男としての本能かもしれない。

「はぁ……はぁ。やっぱり、これは……まずいな。『当たり』だ。これなら、長年温め続けた『あの計画』を今から始めることもできる」

あの計画?

百香の言葉が気になった次の瞬間、視界がぐらりと揺れた。

「あ……れ……」

「どうした?」

部屋の天地が逆転し、さらに歪んでいく。すーっと自分の意識もどこかに落ちていき、俺はそのまま……気絶していた。

「いったい彼に何をしたんですか!」

気がついて耳に入ってきたのは、竹見さんが怒っている声だった。そして、すぐにもう一人の声も聞こえる。

「倒れたのは私のミスだ。まさか手こきで倒れるとはな」

「て……こき……?」

「手こきだよ。チンポをこうやって握り、こんな風に動かして射精させたんだ」

「な、なぜ、そ、そんなこと……」

「確認のためだ。これ以上説明するつもりはない」

「なんですかそれ!」

二人の声を聞いてるうちに覚醒してきた。俺がいるのは先ほどと変わらない。寝かされているのも先ほどと同じソファーだ。

「竹見さん……」

「あ! 気がついたのね!」

身体を起こしてソファーに腰掛けると、すぐに竹見さんが素早く隣に座り、ギュッと抱きしめてくる。

「良かったぁ……体は大丈夫?」

「あの……あまり強く抱きしめられると、苦しいです」

「あっ、ご、ごめん……」

慌てた竹見さん身体を離す。どのくらい倒れていたんだろう? 外はもう薄暗くなっている。

「竹見さんが、どうしてここに?」

「舛成先生に連絡をしたら、なぜか佳純が来たんだ」

百香の口調からは、あまり切迫感はなく、竹見さんが来たのが不本意そうだった。

「舛成先生が来るほどじゃないって判断したのよ」

「ほう。ということは、秋良に問題はないのだな? では、秋良。続きをしようか」

「「続き?」」

俺と竹見さんが同時に尋ねる。

答える前に、百香が俺をソファーに押し倒した。

「七条さん! 何をするつもりなの!?」

「何って。決まってるだろう。セックスだよ、セックス。勃起するのが確認できたからな。とりあえず私の煩わしい処女膜、この子のチンポで、ぶち破ってもらおうと思って」

「ええっ!!」

竹見さんは驚きの声を上げたが、俺は疑問しかない。

「なんで百香とセックスしなくちゃいけないんです?」

「周防君もなに冷静に言い返してるの! よ、呼び捨てにしてるし」

竹見さんは俺と百香を見て慌てているが、当事者の二人は冷静だった。

「私の計画があると言ったろう? そのためにセックスが必要だ」

「わけ分からないですし。体力も気力もいっぱいいっぱいなので、そんなことしたら、俺の身体、どうなるか分かりませんよ?」

「私が上になって、腰を動かすだけでもか?」

「たぶん」

「なるほど……」

竹見さんが顔を真っ赤にして俺達の会話を聞いている。そうだよな。俺は病気で感覚がおかしくなっているが、結構恥ずかしい話をしてる。百香は、まあ、やっぱり変わった人なんだろう。

「ふっ……。仕方ない。だからといって諦めはしないがな。しばらく様子を見ながら指導をしていこう」

セックスができないからといって指導を辞めるつもりはないようだ。

「今日はもう帰っていいよ」

もう俺には興味が失せたらしい。描きかけらしい絵の前に座り作業を始めていた。

「それじゃ百香。また、よろしく」

「んー」

こちらを振り返りもせず、百香は絵に没頭している。

「ねえ訊きたいんだけど」

ふらつく俺の身体を竹見さんに支えてもらいながら外に出ると、静かに尋ねられた。少し不機嫌そうに。

「なんで、七条さんのこと、『百香』って呼び捨てにしてるの?」

「苗字や敬称をつけて呼ぶのを彼女が嫌がったからです」

回答に竹見さんは、ポカンと口を開ける。

「それだけ?」

「それだけです」

「ふーん……それじゃあ。……佳純。私のことも……佳純って呼ばないとダメ。七条さんだけなんて、ズルイもん。私も君のこと、秋良君て呼ぶからね!」

何がズルいのか正直よく分からない。とはいえ難解な要求でもない。

「分かりました、佳純」

「はうっ!!」

言われたとおり名前を言うと、竹見さんは衝撃を受けたかのように胸を押さえた。

「どうしました?」

「な、なんでもない。もう一度、名前……呼んでみて」

「佳純」

「はわぁ!?」

いきなり膝から崩れ落ち、地面に手をつく。

「どうしました?」

「ごめん……秋良君。呼び捨てナシ。佳純さんにして。呼び捨ては難易度が高すぎたみたい。ああ、ビックリした。……それじゃ、寮に帰ろう」

すっかり日が落ちた大学。もう平気だと言っているのに、竹見さん……いや、佳純さんは俺に肩を貸し、ゆっくりと歩き始めた。

「ん……秋良君。お風呂入ろうか?」

寮のエントランスは夜でも煌々と灯りがついている。光の中で自分の身体を見ると、服や腕に土や埃がついていた。百香は俺を美術室へ運ぶのに、引きずったのかもしれない。

「服も洗濯してあげるから、このままお風呂に行こうね」

「風呂に行く? 大学内に銭湯でもあるんですか?」

「ふふ。いーから、いーから。こっちよ」

佳純さんに手を取られて、寮の奥へと向かった。

案内されてやってきたのは大浴場。湯船には十人以上入れそうなほど広い。洗い場もきちんとあって、温泉や銭湯の施設そのものだ。夜遅くまで利用でき、女子達に人気の場所だそうだ。

女子寮なので当然、男湯などなく、佳純さんの「この時間なら誰も来ないわよ」という言葉を信じて裸になり、中に入った。だが、俺をここまで連れてきた本人がなかなか脱衣場から出てこない。

「もう少し! もう少ししたら、そっち行くから!」

何度か呼びかけたのに、返事は「もう少し」、ばかりだ。さらに数回呼びかけても反応は同じ。立ったままだと疲れて身体がくらくらしてきたので、仕方なくこう言った。

「……誘ったのは、佳純さんでしょ? そこから出てこないなら、さっさと一人で体洗って、湯船に浸かっちゃいますけど?」

「だ、ダメ! う、うん! 覚悟決まった! 今、そっち行くから!」

大きく深呼吸を繰り返す音が聞こえてから、やっと佳純さんが浴場にやってきた。

「お、お、お待たせ。き、き来たよ……さ、さあ、私が……体ををを、洗って、あげる」

浴場なので俺も佳純さんも裸。彼女は胸元と股間の辺りを隠しているが……。あ、そうか。裸が、恥ずかしいんだ。どうも、人の感情を読む感覚も鈍っているらしい。これは思ったよりも重症だな。

「……佳純さん、本当に大丈夫ですか? 顔も赤いし、なんかすごく体震えてますし。俺、自分でやれますよ?」

「だ、だめ! 七条さん達に、負けてられないもん……!」

なんでここで百香の名前が出てくるんだろう?

「はいはい! 身体を洗ってあげるから、椅子に座って」

なんだかごまかされたような? 追及する必要もないので浴場でよく見かける椅子に俺は腰掛けた。その背後に佳純さんが膝立ちになったのが、鏡越しに見えた。

「それじゃ洗ってあげ……あ、いけない。ボディー洗い用のスポンジ忘れた。タオルもないし、ど、どうしよう……」

「ああ、だったら、手で洗うんでいいですよ」

「て、手!? 手で……。う、うん。そうよね。そうするわ」

何か納得すると、佳純さんはボディーソープをボトルから手のひらにたっぷりと取り始めた。いや俺は、自分で洗うと言ってるんだけど……。

「あの、佳純さん……」

「大丈夫! お姉ちゃんに任せなさい♪ はい、まずは背中からよ」

ボディーソープが背中にたっぷりと塗りたくられた。

「うわぁ……男の子なのに、肌のキメ、細かいね……色も真っ白だし……いいなぁ……」

「ずっと入院してましたからね」

「あ、ご、ごめんなさい……気に障った?」

「いえ、俺は事実を言っただけなんで。別に怒ってませんよ」

「ごめんね……デリカシーなくて……」

少し落ち込んだらしく、その後は黙って俺の身体を洗い続けてくれた。背中に、首筋に、腕に。背後からできる部分は、すべて洗ってもらった。

次は身体の前面。だが、そこで佳純さんの動きが止まっている。

「佳純さん? 前は洗わないんですか?」

「う、ううん! もちろん洗うから。大丈夫……大丈夫……」

こうしているだけでも、身体が冷える……。

「佳純さん、向きを変えましょうか?」

「え……? そうね……」

その方が洗いやすいと思って、椅子に座ったまま、身体の前面を佳純さんの方に向けようと動き始めた。

「あっ!? ああ! ま、待って。まだ覚悟が! あ、ちょ、ちょっと!」

膝立ちの佳純さんが俺の身体の動きを止めようと肩を掴んだ。が、ボディーソープでぬるぬるになった肌で手が滑り、彼女の身体が俺に向かって倒れ込んでくる。

「きゃっ! あ……あっ……!」

今の俺には、彼女の身体を支えられる力があるはずもなく、佳純さんの重量を感じると同時に椅子から転げ落ち、浴場の床の上に仰向けに倒れていた。しかも、佳純さんが上に完全に乗っかっている状態で。

「いたた……。はっ! ごめん秋良君! 大丈夫? 怪我はない!?」

「え、ええ。ちょっと痛かったですけど……」

「ごめんね。いますぐにどくか……ら……。あ……」

至近距離にある佳純さんの顔がさらに赤くなった。

「ね……いま、私の太ももの内側に当たってるのって……」

俺の腰を跨ぐ恰好になっている佳純さん。その位置にあるものと言えば……。

「それは、俺のチンポですね」

「ち、ち……ち、ち……」

顔をさらに赤くして慌てている。でも、慌てるのはそこじゃないだろう。なにしろ全裸の男女が、床の上で裸で重なっているのだ。泡塗れで、佳純さんの大きな胸が俺に強く押しつけられている。

誰かに見られたら、どう言い訳しても確実に誤解される。

「とりあえず、どいてもらえますか? 俺、佳純さんを起こす力もないので」

「うん。そうだね。すぐにどくね」

と、言ったのに佳純さんはなぜか動く気配がない。その代わり、俺の目を探るように見ている。

「秋良君。あ、あのさ。私とこうして、抱き合ってるの、気持ちいい……かな?」

「まあ、ふかふかで心地いいなとは、思ってます」

「ホント? ず、ずっと、抱き合ってたい……? 七条さんよりも、ずっと」

「なぜ百香の名前が……」

「なんでも! ねえ、どうなの?」

「はあ……。まあ、できるなら、ですかね」

「そ、そうなんだ。うふふ♪」

表情を崩し嬉しそうに微笑むと、身体をより強く押しつけてくる。

「だったら、さ……もう、七条さんと、エッチなことをしないようにして」

「無理やりされただけですけど」

「だから、されそうになったら、逃げるようにしなさい。いい?」

なぜ今、こんなことを言うのか。やっぱり分からない。とりあえずどいて欲しい。

「じゃあ、七条さんとしたくなくなるまで、どいてあげないもん!」

佳純さんのお気に召す回答ではなかったせいか、むくれてしまった。そして、さらに身体を密着させてくる。佳純さんの太ももに当たっている肉棒は、ぬるぬるの肌に擦られ、敏感に反応していた。

「あの、そんな動くと、困るんですが……擦れて……」

「とか言って逃げるつもり? だめよ。逃がさないんだから」

足で俺の腰を挟み込もうとしているらしい。だがボディソープの滑りでうまくいかず、何度も何度も太ももの内側が俺の身体を撫でる。そこにはチンポがあって、擦られ続けた。そうなれば、もちろん……。

「ふぇ、ふぇぇぇ……あ、秋良君……こ、これ……?」

「だから言ったじゃないですか。擦れてるって」

「だ、だって……でも……。わ……わ……。ホントだ……お、おっきい……」

佳純さんは足をわずかに持ち上げて、自分の太ももにより勃起した肉棒を見つめた。

「あの……あんまり見られると、今の俺でも少し恥ずかしいんですけど……」

「ひゃっ! ご、ごめんなさい……。でも、その……ねえ、これって小さくなるの?」

「ええ、まあ、長いこと放っておけば」

説明にふーんと言いながら、視線を肉棒から放さない。

「こ、こんなにしちゃったのは、私のせいだし……なんとか、してあげようか?」

「あの……それ、意味分かって言ってますか?」

佳純さんは真っ赤な顔のまま頷いた。

「うん……。すっごく恥ずかしいし、そういうこと一回もしたことないけど……」

そんなことお願いしていいのかな? 勃起はこれで結構体力を奪う。このまま長時間放置していると負担も高くなってツラそうだ。してくれるならありがたい。

「じゃあ、お願いしてもいいですか?」

「うん。あ、でも、やり方は全然分からないの。指示してくれる?」

「分かりました。えと……そのまま太ももを上下に優しく動かしてもらえますか」

「え? 足……? 手とか……じゃないの? うん。分かったやってみるね」

この続きは、4月13日発売のぷちぱら文庫『しごカレ エッチな女子大生とドキ×2ラブレッスン!!』でお楽しみください!!

(C)SHIYU KUROTAKI/Atelier KAGUYA BARE&BUNNY